2024年06月09日

郷土菓子11 川越の いもせんべい

郷土菓子11 川越のいもせんべい

さつまいものお菓子と云えば、絶対的に 『干し芋(乾燥芋)』 だと信じて疑わっていなかった茨城県民の私。

だって、茨城の干し芋の甘さ と 柔らかさといえば、もう別格。

下手なスイーツなど、しゃらくさい!と言いたくなるくらいの力強さ。

最近こそ、この茨城の干し芋タイプが世の中を席巻していますが、私の出身地の神奈川では、私の若いころ(昭和から平成はじめ)は、干し芋と言えば、静岡の、棒状の固いタイプが一般的でした。

なので、茨城に来て、茨城の干し芋を食べた時の衝撃といったら!です。

…という、干し芋礼賛は、置いておいて、

最近の私の衝撃のさつまいものお菓子、埼玉・川越のいもせんべい についてです。

小江戸として有名な川越。

今も古い町並みが残り、国内外から観光客で賑わう街。

そして、川越のさつまいも・スイーツは、とてもオシャレでインスタ映えする見栄え。いつもマスコミで紹介されていて、非常に有名。

…茨城県民としては、「フン!」てな反発心しかありませんでした~。

でもごめんなさい。

先月GWに、電車に乗って川越へプチ旅行をしてきましたが、先の反発心は本当に偏見でした。

昨今とオシャレでSNS映えしているさつまいもスイーツと一線を画する、さつまいもの伝統菓子が川越にあることを、知りました。

GWのある日の川越。すごい人出で歩くのもままならない、川越の有名なメイン通り。

そこから脇道に曲がり、川越市立博物館へ行きました。

この辺りは、グッと人通りも減り、落ち着いた雰囲気

この辺りは川越城のあった敷地で、近くには川越城本丸御殿もあったり、『とうりゃんせ』の歌の発祥の地とされる三芳野神社もあります。

さて、川越市立博物館の展示の一つに、伝統菓子の 『いもせんべい』 を作る道具や作り方の展示がありました。

大変な技術を伴うすごい伝統菓子の存在に感動。

さつまいもを極薄切りにし、それをワッフル型のような鉄器で挟んで焼く。

全て手作り

均一な薄切りにするのに大変な技術がいる 。

。

そしてパリパリと 香ばしく美味しく焼く技術 。

。

川越市立博物館の展示にすっかり感銘を受け、伝統のいもせんべい、食べてみたい と想いながら、大勢の人で賑わう大通りを避けて、大通りと並行してある道を歩いていると、和菓子の老舗と思しき風情あるお店が。

と想いながら、大勢の人で賑わう大通りを避けて、大通りと並行してある道を歩いていると、和菓子の老舗と思しき風情あるお店が。

よく見ると「いもせんべい」の看板が

よく見ると「いもせんべい」の看板が 。

。

いもせんべいの神様が 『 ここだよ~』 と導いてくれたとした思えない♪

ここだよ~』 と導いてくれたとした思えない♪

いもせんべいの専門の東洋堂さん。

明治35年創業とのこと

もちろんお店に入って、いろいろ買ってしまいました!

東洋堂さんでは、『いもせんべいのしおり』 も置かれていて1部頂きました。

歴史や、作り方が漫画で書かれていて分かりやすいし、とっても良いしおり

こういうのってとっても大事だと思います。

帰宅後、早速、いもせんべいの味比べ 。

。

いもせんべい、想像していたものと違って、全然固くなくて、歯触りが軽いのです。

砂糖がけにするのが伝統的のようですが、何もかけずに素のままに、大きなチップスのようにしたものもあります。

特に、この、素焼きタイプのいもせんべいは、本当にパリパリ軽くて美味しい

先に川越市立博物館での展示を見ていたので、一口ずつ噛む毎に、この驚異的な薄さと、香ばしい焼き具合の素晴らしさに感動します。

知ることって大事です

砂糖がけでない、素焼きタイプのいもせんべい、横から見ると、この驚きの薄さ

カンナがけのように手作りで、薄くスライスしているのです。

本当、びっくり

なぜ、伝統菓子の「いもせんべい」、もっと知られて良いです。

SNS映えしないからか、あの大通りで食べ歩き出来ないからか?

いや、これは、おうちで美味しいお茶とともに、ゆっくり頂きたいお菓子です。

とにかく、私は、川越の伝統菓子 『いもせんべい』、絶対推し です。

です。

さつまいものお菓子と云えば、絶対的に 『干し芋(乾燥芋)』 だと信じて疑わっていなかった茨城県民の私。

だって、茨城の干し芋の甘さ と 柔らかさといえば、もう別格。

下手なスイーツなど、しゃらくさい!と言いたくなるくらいの力強さ。

最近こそ、この茨城の干し芋タイプが世の中を席巻していますが、私の出身地の神奈川では、私の若いころ(昭和から平成はじめ)は、干し芋と言えば、静岡の、棒状の固いタイプが一般的でした。

なので、茨城に来て、茨城の干し芋を食べた時の衝撃といったら!です。

…という、干し芋礼賛は、置いておいて、

最近の私の衝撃のさつまいものお菓子、埼玉・川越のいもせんべい についてです。

小江戸として有名な川越。

今も古い町並みが残り、国内外から観光客で賑わう街。

そして、川越のさつまいも・スイーツは、とてもオシャレでインスタ映えする見栄え。いつもマスコミで紹介されていて、非常に有名。

…茨城県民としては、「フン!」てな反発心しかありませんでした~。

でもごめんなさい。

先月GWに、電車に乗って川越へプチ旅行をしてきましたが、先の反発心は本当に偏見でした。

昨今とオシャレでSNS映えしているさつまいもスイーツと一線を画する、さつまいもの伝統菓子が川越にあることを、知りました。

GWのある日の川越。すごい人出で歩くのもままならない、川越の有名なメイン通り。

そこから脇道に曲がり、川越市立博物館へ行きました。

この辺りは、グッと人通りも減り、落ち着いた雰囲気

この辺りは川越城のあった敷地で、近くには川越城本丸御殿もあったり、『とうりゃんせ』の歌の発祥の地とされる三芳野神社もあります。

さて、川越市立博物館の展示の一つに、伝統菓子の 『いもせんべい』 を作る道具や作り方の展示がありました。

大変な技術を伴うすごい伝統菓子の存在に感動。

さつまいもを極薄切りにし、それをワッフル型のような鉄器で挟んで焼く。

全て手作り

均一な薄切りにするのに大変な技術がいる

。

。そしてパリパリと 香ばしく美味しく焼く技術

。

。川越市立博物館の展示にすっかり感銘を受け、伝統のいもせんべい、食べてみたい

と想いながら、大勢の人で賑わう大通りを避けて、大通りと並行してある道を歩いていると、和菓子の老舗と思しき風情あるお店が。

と想いながら、大勢の人で賑わう大通りを避けて、大通りと並行してある道を歩いていると、和菓子の老舗と思しき風情あるお店が。 よく見ると「いもせんべい」の看板が

よく見ると「いもせんべい」の看板が 。

。いもせんべいの神様が 『

ここだよ~』 と導いてくれたとした思えない♪

ここだよ~』 と導いてくれたとした思えない♪

いもせんべいの専門の東洋堂さん。

明治35年創業とのこと

もちろんお店に入って、いろいろ買ってしまいました!

東洋堂さんでは、『いもせんべいのしおり』 も置かれていて1部頂きました。

歴史や、作り方が漫画で書かれていて分かりやすいし、とっても良いしおり

こういうのってとっても大事だと思います。

帰宅後、早速、いもせんべいの味比べ

。

。いもせんべい、想像していたものと違って、全然固くなくて、歯触りが軽いのです。

砂糖がけにするのが伝統的のようですが、何もかけずに素のままに、大きなチップスのようにしたものもあります。

特に、この、素焼きタイプのいもせんべいは、本当にパリパリ軽くて美味しい

先に川越市立博物館での展示を見ていたので、一口ずつ噛む毎に、この驚異的な薄さと、香ばしい焼き具合の素晴らしさに感動します。

知ることって大事です

砂糖がけでない、素焼きタイプのいもせんべい、横から見ると、この驚きの薄さ

カンナがけのように手作りで、薄くスライスしているのです。

本当、びっくり

なぜ、伝統菓子の「いもせんべい」、もっと知られて良いです。

SNS映えしないからか、あの大通りで食べ歩き出来ないからか?

いや、これは、おうちで美味しいお茶とともに、ゆっくり頂きたいお菓子です。

とにかく、私は、川越の伝統菓子 『いもせんべい』、絶対推し

です。

です。2024年06月01日

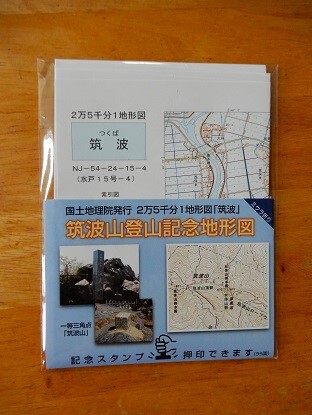

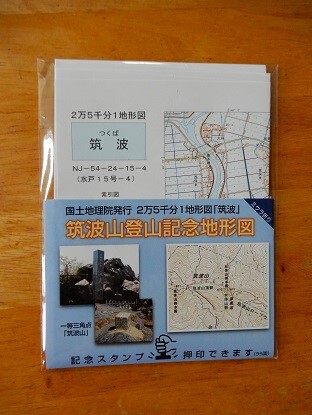

これ、欲しかった! 筑波山登山記念地形図

これ、欲しかった! 筑波山登山記念地形図

先日、国土地理院 地図と測量の科学館の売店で見つけ、早速購入しました。

国土地理院刊行の2万5千分1地形図 「筑波」を、ミウラ折り で加工した地図です。

ミウラ折とは、人工衛星の太陽電池パネルの格納方法でも使われている折り畳み方式で、

広げやすく、折りたたみしやすいのが特徴 。

。

サイズも 折りたたみ時が、約11.7cm × 16.4cm、厚さ約3mm の ポケットサイズなのも素晴らしい

価格も税込み500円でお手頃。

裏面に登山記念スタンプの台紙もついています 。

。

旅の思い出にもバッチリ対応

この登山記念地形図、発行している 一般財団法人 日本地図センター の HP>登山記念地形図の販売について

https://www.jmc.or.jp/2023/05/mtmaps/

によると、

5/19に新発売されたばかり

現在は高尾山登山記念地形図(「八王子」「与瀬」) と 筑波山登山記念地形図(筑波)の2つのみとのこと。

折りたたみ時がポケットサイズで、しかも折り方が『ミウラ折り』の地図というのが、ポイント高い。

携帯しやすい上に、すぐに広げて見やすいですから。

筑波山だけでなく、その山麓や周辺のエリアの地形・地勢も詳しいのも嬉しい。

国土地理院2万5千分の1 地図ですから当然

こういう地図、もっと早く出して欲しかった 。

。

上記の日本地図センターHP によると、筑波山登山地図の販売取扱店は、

・丸善丸の内本店

・ぶよお堂 日本橋売店

・未来屋書店イオンモールつくば店

・リブロエキュートつくば店

・コーチャンフォーつくば店

・くまざわ書店イーアスつくば店

・つくばエクスプレス「つくば駅売店」

・地図と測量の科学館「ミュージアムショップ」

つくばエクスプレスに乗ってきた人は、つくば駅売店で購入できると思うのですが、

登山客は自家用車で来たり、サイクリングの人も多い。

そういった皆さんがすぐに帰る場所はまだなさそう・・・

そして、残念ながら現時点では、筑波山の観光案内所等では扱っていない模様ですが、

一番ニーズがあるのが、筑波山の観光案内所と、サイクリングの方だとサイクリングステーションなわけですから、そちらの方でも取り扱いがあると絶対良いはずです。

関係者の方、ご検討とご善処、お願いいたします

先日、国土地理院 地図と測量の科学館の売店で見つけ、早速購入しました。

国土地理院刊行の2万5千分1地形図 「筑波」を、ミウラ折り で加工した地図です。

ミウラ折とは、人工衛星の太陽電池パネルの格納方法でも使われている折り畳み方式で、

広げやすく、折りたたみしやすいのが特徴

。

。サイズも 折りたたみ時が、約11.7cm × 16.4cm、厚さ約3mm の ポケットサイズなのも素晴らしい

価格も税込み500円でお手頃。

裏面に登山記念スタンプの台紙もついています

。

。旅の思い出にもバッチリ対応

この登山記念地形図、発行している 一般財団法人 日本地図センター の HP>登山記念地形図の販売について

https://www.jmc.or.jp/2023/05/mtmaps/

によると、

5/19に新発売されたばかり

現在は高尾山登山記念地形図(「八王子」「与瀬」) と 筑波山登山記念地形図(筑波)の2つのみとのこと。

折りたたみ時がポケットサイズで、しかも折り方が『ミウラ折り』の地図というのが、ポイント高い。

携帯しやすい上に、すぐに広げて見やすいですから。

筑波山だけでなく、その山麓や周辺のエリアの地形・地勢も詳しいのも嬉しい。

国土地理院2万5千分の1 地図ですから当然

こういう地図、もっと早く出して欲しかった

。

。上記の日本地図センターHP によると、筑波山登山地図の販売取扱店は、

・丸善丸の内本店

・ぶよお堂 日本橋売店

・未来屋書店イオンモールつくば店

・リブロエキュートつくば店

・コーチャンフォーつくば店

・くまざわ書店イーアスつくば店

・つくばエクスプレス「つくば駅売店」

・地図と測量の科学館「ミュージアムショップ」

つくばエクスプレスに乗ってきた人は、つくば駅売店で購入できると思うのですが、

登山客は自家用車で来たり、サイクリングの人も多い。

そういった皆さんがすぐに帰る場所はまだなさそう・・・

そして、残念ながら現時点では、筑波山の観光案内所等では扱っていない模様ですが、

一番ニーズがあるのが、筑波山の観光案内所と、サイクリングの方だとサイクリングステーションなわけですから、そちらの方でも取り扱いがあると絶対良いはずです。

関係者の方、ご検討とご善処、お願いいたします

2024年01月04日

辰年・一の矢八坂神社の龍の土鈴と、信州の土人形の龍

辰年・一の矢八坂神社の龍の土鈴と、信州の土人形の龍

2024年元旦から続いている 能登の大きな地震。

被害の大きさに胸が締め付けられます。

被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

どうか一刻も早く救助が進むことと早期の復興を願ってやみません。

さて、細々と綴っている当ブログですが、2024年、本年もよろしくお願い申し上げます。

2024年は辰年ということで、白い龍の土鈴と 赤いタツノオトシゴの土人形のツーショットです。

それぞれの説明をしますと・・・

今年も初詣は幸先詣でで、2024年元旦前日の2023年大晦日に、つくばの一の矢八坂神社にお詣りに行きました。

そして例年通り、今年も 八坂神社の土鈴を購入 。

。

コロンと可愛い造形なのに、意外とお顔は凜々しくて

さすが龍です

そしてこちらは、年末、12/23~26に、長野県飯山の戸狩(※)に行ったときに、行きに寄った 『道の駅ふるさと豊田』 にて購入。

龍というより、タツノオトシゴなのですが、綺麗な赤色と可愛い造形に 一目惚れ で購入。

で購入。

同封されていたカードより、『創作人形工房まちなか交流の家』さんが作られた土人形とのこと。

上記の一ノ矢八坂神社の土鈴が白いので、並べると紅白コンビの龍とタツノオトシコの組み合わせとなって、なかなか良い感じに。

気に入っております。

※12/23〜26 ヒッポファミリークラブの『飯山暖らんふるさとキャンプ』で、長野県飯山市の戸狩温泉のお宿に泊まり、いろいろアクティビティを楽しんできました♪

【龍よ、どうか暴れないで】

東京大学地震研究所 鯰江紹介 「江戸の鯰たち~幕末の江戸に群れる地震鯰~」

https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/tosho/panko2020/

によると、鎌倉時代の初め頃には、日本は巨大な龍に囲まれていて、地震はその龍が動くことで起きると考えていたとのことです。

もちろん龍や鯰が地震を起こしているとは現代科学の世では考えませんが、私も東日本大震災を経験しているので、震災直後の大小の地震がずっと続くあの時の不安と感覚は、忘れられませんし、「龍が暴れている」と考えた昔の人の想いはよく分かります。

能登の地震が早く収束することを祈るとともに、地震大国日本、出来る備えをしていきたい。

そんな想いを、この紅白の龍の置物を見ながら思っています。

2024年元旦から続いている 能登の大きな地震。

被害の大きさに胸が締め付けられます。

被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

どうか一刻も早く救助が進むことと早期の復興を願ってやみません。

さて、細々と綴っている当ブログですが、2024年、本年もよろしくお願い申し上げます。

2024年は辰年ということで、白い龍の土鈴と 赤いタツノオトシゴの土人形のツーショットです。

それぞれの説明をしますと・・・

今年も初詣は幸先詣でで、2024年元旦前日の2023年大晦日に、つくばの一の矢八坂神社にお詣りに行きました。

そして例年通り、今年も 八坂神社の土鈴を購入

。

。コロンと可愛い造形なのに、意外とお顔は凜々しくて

さすが龍です

そしてこちらは、年末、12/23~26に、長野県飯山の戸狩(※)に行ったときに、行きに寄った 『道の駅ふるさと豊田』 にて購入。

龍というより、タツノオトシゴなのですが、綺麗な赤色と可愛い造形に 一目惚れ

で購入。

で購入。同封されていたカードより、『創作人形工房まちなか交流の家』さんが作られた土人形とのこと。

上記の一ノ矢八坂神社の土鈴が白いので、並べると紅白コンビの龍とタツノオトシコの組み合わせとなって、なかなか良い感じに。

気に入っております。

※12/23〜26 ヒッポファミリークラブの『飯山暖らんふるさとキャンプ』で、長野県飯山市の戸狩温泉のお宿に泊まり、いろいろアクティビティを楽しんできました♪

【龍よ、どうか暴れないで】

東京大学地震研究所 鯰江紹介 「江戸の鯰たち~幕末の江戸に群れる地震鯰~」

https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/tosho/panko2020/

によると、鎌倉時代の初め頃には、日本は巨大な龍に囲まれていて、地震はその龍が動くことで起きると考えていたとのことです。

もちろん龍や鯰が地震を起こしているとは現代科学の世では考えませんが、私も東日本大震災を経験しているので、震災直後の大小の地震がずっと続くあの時の不安と感覚は、忘れられませんし、「龍が暴れている」と考えた昔の人の想いはよく分かります。

能登の地震が早く収束することを祈るとともに、地震大国日本、出来る備えをしていきたい。

そんな想いを、この紅白の龍の置物を見ながら思っています。

2023年10月17日

マチカジとコーグヮーシ を 食す♪

マチカジとコーグヮーシ を 食す♪

以前書いた記事

郷土菓子9 ~沖縄再び~沖縄の伝統菓子 マチカジとコーグヮーシ

で書いた、『マチカジ』 と 『コークヮーシ』 の食レポです。

日持ちがする この二つのお菓子。

マチカジは (結納ではありませんでしたが)ちょっとおめでたい日に、コークヮーシは、法事の時にお供えした後に、食べてみました♪

(1) マチカジ

鮮やか紅色のマチカジ。

カットした写真を撮るのを忘れてしまったのですが、中まで同じ紅色です。

思ったほど甘みが強くなく、また乾いて食べにくい感じでもなく、食べやすいお菓子。

一番近いのは、ラスクでしょうか。

ただラスクより、生地に多少弾力がある歯応え。

この歯応えが、飾りにもなっている白ゴマ(金ゴマ?)と合って噛むごとにゴマの味わいも口に広がって、よく考えられていると思いました。

生地は甘いのですが、べたべた甘い感じでなく、私は好きな甘さ。

結納の時に、お婿さんの方から、お嫁さんの方にたくさん贈られるというお菓子の マチカジ。

結納らしい 帯を結んだような形と、鮮やかな紅色。

おめでたい日のお菓子。

ほんのり甘く軽い食感のお菓子で、私はマチカジ好きです

(2)コークヮーシ

本土でも、お盆や法事等で仏壇にお供えする 落雁。

コークヮーシはほとんど落雁と同じ味わい。

色鮮やかなのは、さすが南国 沖縄♪

最初、この鮮やかさにビックリしましたが、見ているととても綺麗で、極楽の蓮の花ってこんな風なのかも と思えてきます。

と思えてきます。

割ってみたところ。

中は、雪のように真っ白

食べてみると・・・落雁と同じく甘みを強いのですが、結構美味しい。

しつこい甘さでないのも良いです。

そして口中の水分を取られると思いきや、そんなことなく、食べやすい。

そして、実は、ワインに合う

これだと、落雁とワインの組み合わせもいけるのではないかと思いました。

落雁は苦手だったのですが、美味しく頂けたのは、那覇の有名老舗のお菓子屋さんの技で作られているのも大きいのかなと思いました。

加えて、私も年を重ねて、こういう伝統菓子が分かるようになってきたのかも・・・なんて思ってます

以前書いた記事

郷土菓子9 ~沖縄再び~沖縄の伝統菓子 マチカジとコーグヮーシ

で書いた、『マチカジ』 と 『コークヮーシ』 の食レポです。

日持ちがする この二つのお菓子。

マチカジは (結納ではありませんでしたが)ちょっとおめでたい日に、コークヮーシは、法事の時にお供えした後に、食べてみました♪

(1) マチカジ

鮮やか紅色のマチカジ。

カットした写真を撮るのを忘れてしまったのですが、中まで同じ紅色です。

思ったほど甘みが強くなく、また乾いて食べにくい感じでもなく、食べやすいお菓子。

一番近いのは、ラスクでしょうか。

ただラスクより、生地に多少弾力がある歯応え。

この歯応えが、飾りにもなっている白ゴマ(金ゴマ?)と合って噛むごとにゴマの味わいも口に広がって、よく考えられていると思いました。

生地は甘いのですが、べたべた甘い感じでなく、私は好きな甘さ。

結納の時に、お婿さんの方から、お嫁さんの方にたくさん贈られるというお菓子の マチカジ。

結納らしい 帯を結んだような形と、鮮やかな紅色。

おめでたい日のお菓子。

ほんのり甘く軽い食感のお菓子で、私はマチカジ好きです

(2)コークヮーシ

本土でも、お盆や法事等で仏壇にお供えする 落雁。

コークヮーシはほとんど落雁と同じ味わい。

色鮮やかなのは、さすが南国 沖縄♪

最初、この鮮やかさにビックリしましたが、見ているととても綺麗で、極楽の蓮の花ってこんな風なのかも

と思えてきます。

と思えてきます。

割ってみたところ。

中は、雪のように真っ白

食べてみると・・・落雁と同じく甘みを強いのですが、結構美味しい。

しつこい甘さでないのも良いです。

そして口中の水分を取られると思いきや、そんなことなく、食べやすい。

そして、実は、ワインに合う

これだと、落雁とワインの組み合わせもいけるのではないかと思いました。

落雁は苦手だったのですが、美味しく頂けたのは、那覇の有名老舗のお菓子屋さんの技で作られているのも大きいのかなと思いました。

加えて、私も年を重ねて、こういう伝統菓子が分かるようになってきたのかも・・・なんて思ってます

2023年09月18日

郷土菓子10 ~沖縄再び(2)~ 丸玉 タンナファクルー

郷土菓子10 ~沖縄再び(2)~ 丸玉 タンナファクルー

奥が深い、沖縄の郷土菓子のお話の続きです。

前回 → 郷土菓子9 ~沖縄再び~沖縄の伝統菓子 マチカジとコーグヮーシ

前回 → 郷土菓子9 ~沖縄再び~沖縄の伝統菓子 マチカジとコーグヮーシ

またかなり以前に書いた 沖縄のお菓子の記事についても

またかなり以前に書いた 沖縄のお菓子の記事についても

→ 郷土菓子4~沖縄

『丸玉 タンナファクルー』 は、今回の旅で、伊江島のお宅に民泊させて頂居た時に、お茶菓子として出して頂いて、知りました。

黒糖風味で、菓子パンとクッキーの中間のような食感で、素朴な味なのですが、地味に美味しい 。

。

ぽそぽそしていると思いきや、それほどぱさついておらず、食感も良い。

噛んでいると黒糖の風味が口に広がって、もう一つ食べたくなるのです 。

。

お茶にもコーヒーにも、そして牛乳にも合うお味!

こういうお菓子、内地(本土)には、少なくとも関東地方にはないです。美味しいのになんでないのかなぁ。

(写真は5個入りのものですが、既に2個食べてしまった後のものです )

)

滞在最終日に宿泊したホテルの近くのスーパーで『タンナファクルー』を見つけて即買いました。

沢山入っているのと、5個入りのものがありましたが、荷物がいっぱいだったので、5個入りの方を買いました。

が、帰宅して食べているうちに、じわじわ美味しくてもっと食べたくなるし、日持ちするし、大袋の方を買った方が良かったなぁと 。

。

袋の後ろに『タンナファクルー』という名の由来も書かれてました。

創設者のあだなに由来しているとのことで、色黒(『クルー』)だった創始者のお名前『玉那覇(タンナファ)』さんから、『タンナファクルー』と呼ばれるようになったそう。

伝統菓子の『くんぺん(こんぺん)』が昔は高価だっったので、庶民は代わりにこの『タンナファクルー』を食べていたということですが、私は『くんぺん(こんぺん)』 も 『タンナファクルー』 も大好きです 。

。

こちらは、タンナファクルーの元となった、くんぺん(こんぺん)。

こちらの くんぺんはちょっと小ぶりのものですが、中にしっかり落花生餡が入っていて、本当美味しい♪

さすが琉球王国の銘菓です

まず、この くんぺん(こんぺん) 、関東でも普通に手に入るお菓子だと嬉しい。

ピーナッツ/落花生 の名産地 千葉県でも、案外 この味わいのお菓子はない気がします・・・。

やはり簡単には作れないのかもしれませんね・・・。

(もしあったら是非ご教示下さい)

で、その昔は、タンナファクルーは、この くんぺん の庶民用の代用品だったそうですが、落花生餡がなくても、十分美味しい。

タンナファクルーは、簡単に言うと、くんぺんの餡がないバージョンなのですが、黒糖風味の生地がシンプルに美味しいのです。

庶民の知恵ってすごい

。

。

時々、つくばでも沖縄物産展がありますが、『くんぺん(こんぺん)』もあまり見かけませんし、ましてや、『タンナファクルー』も見たことがないです(気づいていなかっただけか)。

もし、沖縄物産展でタンナファクルー見つけたら、絶対買うぞ

私の入っている生協(パルシステム)も時々、沖縄フェアやっているので、その時、タンナファクルーがないか注意して見てみたい。

海を渡ってくるせいか、沖縄物産展は割と、どれもいいお値段になっていたりするので、お手軽価格だと良いなぁ。。。と願いつつ♪

皆様も、上のお菓子2種類、見つけたら、是非お試し下さい

郷土菓子:今までのシリーズ

郷土菓子 ~ 秋田・角館、山形・長井

郷土菓子 ~ 秋田・角館、山形・長井

郷土菓子 2~ 大阪・神戸

郷土菓子 2~ 大阪・神戸

郷土菓子3~ 岩手

郷土菓子3~ 岩手

郷土菓子4~沖縄

郷土菓子4~沖縄

郷土菓子5~岐阜(飛騨高山)

郷土菓子5~岐阜(飛騨高山)

郷土菓子6~ 島根(隠岐)の そばかりん

郷土菓子6~ 島根(隠岐)の そばかりん

郷土菓子7 ~ 香川の『おいり』

郷土菓子7 ~ 香川の『おいり』

郷土菓子8 ~ 青森の『うんぺい餅』

郷土菓子8 ~ 青森の『うんぺい餅』

郷土菓子9 ~沖縄再び~沖縄の伝統菓子 マチカジとコーグヮーシ

郷土菓子9 ~沖縄再び~沖縄の伝統菓子 マチカジとコーグヮーシ

奥が深い、沖縄の郷土菓子のお話の続きです。

前回 → 郷土菓子9 ~沖縄再び~沖縄の伝統菓子 マチカジとコーグヮーシ

前回 → 郷土菓子9 ~沖縄再び~沖縄の伝統菓子 マチカジとコーグヮーシ またかなり以前に書いた 沖縄のお菓子の記事についても

またかなり以前に書いた 沖縄のお菓子の記事についても→ 郷土菓子4~沖縄

『丸玉 タンナファクルー』 は、今回の旅で、伊江島のお宅に民泊させて頂居た時に、お茶菓子として出して頂いて、知りました。

黒糖風味で、菓子パンとクッキーの中間のような食感で、素朴な味なのですが、地味に美味しい

。

。ぽそぽそしていると思いきや、それほどぱさついておらず、食感も良い。

噛んでいると黒糖の風味が口に広がって、もう一つ食べたくなるのです

。

。お茶にもコーヒーにも、そして牛乳にも合うお味!

こういうお菓子、内地(本土)には、少なくとも関東地方にはないです。美味しいのになんでないのかなぁ。

(写真は5個入りのものですが、既に2個食べてしまった後のものです

)

)滞在最終日に宿泊したホテルの近くのスーパーで『タンナファクルー』を見つけて即買いました。

沢山入っているのと、5個入りのものがありましたが、荷物がいっぱいだったので、5個入りの方を買いました。

が、帰宅して食べているうちに、じわじわ美味しくてもっと食べたくなるし、日持ちするし、大袋の方を買った方が良かったなぁと

。

。袋の後ろに『タンナファクルー』という名の由来も書かれてました。

創設者のあだなに由来しているとのことで、色黒(『クルー』)だった創始者のお名前『玉那覇(タンナファ)』さんから、『タンナファクルー』と呼ばれるようになったそう。

伝統菓子の『くんぺん(こんぺん)』が昔は高価だっったので、庶民は代わりにこの『タンナファクルー』を食べていたということですが、私は『くんぺん(こんぺん)』 も 『タンナファクルー』 も大好きです

。

。

こちらは、タンナファクルーの元となった、くんぺん(こんぺん)。

こちらの くんぺんはちょっと小ぶりのものですが、中にしっかり落花生餡が入っていて、本当美味しい♪

さすが琉球王国の銘菓です

まず、この くんぺん(こんぺん) 、関東でも普通に手に入るお菓子だと嬉しい。

ピーナッツ/落花生 の名産地 千葉県でも、案外 この味わいのお菓子はない気がします・・・。

やはり簡単には作れないのかもしれませんね・・・。

(もしあったら是非ご教示下さい)

で、その昔は、タンナファクルーは、この くんぺん の庶民用の代用品だったそうですが、落花生餡がなくても、十分美味しい。

タンナファクルーは、簡単に言うと、くんぺんの餡がないバージョンなのですが、黒糖風味の生地がシンプルに美味しいのです。

庶民の知恵ってすごい

。

。時々、つくばでも沖縄物産展がありますが、『くんぺん(こんぺん)』もあまり見かけませんし、ましてや、『タンナファクルー』も見たことがないです(気づいていなかっただけか)。

もし、沖縄物産展でタンナファクルー見つけたら、絶対買うぞ

私の入っている生協(パルシステム)も時々、沖縄フェアやっているので、その時、タンナファクルーがないか注意して見てみたい。

海を渡ってくるせいか、沖縄物産展は割と、どれもいいお値段になっていたりするので、お手軽価格だと良いなぁ。。。と願いつつ♪

皆様も、上のお菓子2種類、見つけたら、是非お試し下さい

郷土菓子:今までのシリーズ

郷土菓子 ~ 秋田・角館、山形・長井

郷土菓子 ~ 秋田・角館、山形・長井 郷土菓子 2~ 大阪・神戸

郷土菓子 2~ 大阪・神戸 郷土菓子3~ 岩手

郷土菓子3~ 岩手 郷土菓子4~沖縄

郷土菓子4~沖縄 郷土菓子5~岐阜(飛騨高山)

郷土菓子5~岐阜(飛騨高山) 郷土菓子6~ 島根(隠岐)の そばかりん

郷土菓子6~ 島根(隠岐)の そばかりん 郷土菓子7 ~ 香川の『おいり』

郷土菓子7 ~ 香川の『おいり』 郷土菓子8 ~ 青森の『うんぺい餅』

郷土菓子8 ~ 青森の『うんぺい餅』 郷土菓子9 ~沖縄再び~沖縄の伝統菓子 マチカジとコーグヮーシ

郷土菓子9 ~沖縄再び~沖縄の伝統菓子 マチカジとコーグヮーシ