2023年08月09日

(105) サマードリンク:梅シロップの金木犀陳皮茶 割り

【家庭で堪能!おいしい 茨城&つくば (105) 】サマードリンク:梅シロップの金木犀陳皮茶 割り

★ 酸梅湯 にインスパイアされて ★

台湾の夏の飲み物に『酸梅湯(さんめいたん)』というものがあります。

東洋のハーブティー。

烏梅(うーばい)、サンザシ、ナツメ、甘草、陳皮、キンモクセイの花などを煮出した汁に、氷砂糖を溶かして飲みます。

暑気あたり、暑さ負けの予防として、中華圏では人気の飲み物のよう

酸梅湯、私は、1985年のつくば科学万博の会場で購入して飲んだのが、初めての出会い。

真夏の暑い中、かなりへたって座り込んでいたのですが、これを飲んだら、元気回復した記憶があり、

それからは、酸梅湯のファンになりました。

当時、一瞬だけ、市販もされていた記憶もあります。

でも日本人のお口に合わなかったせいか 、その後、国内では見かけることもなく・・・

、その後、国内では見かけることもなく・・・ 。

。

今はまだ知名度は低いですが、『酸梅湯』で検索すれは、供されているお店もありますし、作り方も紹介されています 。

。

90年代、カナダのトロントに住んでいたことがありましたが、トロントには中国•台湾出身の人も多いせいか、

大きな牛乳パックのような紙パック入りの酸梅湯がスーパーで売られていました。

日本で出会わなくなった酸梅湯が、遠いカナダで普通に売られていて、嬉しくなって、暑い時はよく買って飲んでいました。

スモーキーな香りが日本人には慣れないかと思いますが、私は好きですし、なんといっても暑気あたりに効くのです 。

。

この味が忘れられない私は、数年前、台北に旅行に行った時に、漢方薬の店が立ち並ぶ 迪化街 に行き、

薬局の1つで、『桂花酸梅湯』と書かれた材料の詰め合わせキットを購入。

家で手作りして飲んだことがあります。

家では甘みを減らして作れるのでGood!

その時のキットに入っていた材料(全て乾燥させたもの)は、

• 烏梅(うーばい)

• 桂花(金木犀の花)

• 山査(さんざし)

• 陳皮

※材料は全部で、両手の平いっぱい位の量の袋入り

と、『4500ccの水で約30分煮て濾した後、氷砂糖を加えて桂花を加え、冷やして飲む』

旨の中国語が書かれた簡単な作り方メモ。

材料さえ手に入れば作り方は簡単なのですが、特に『烏梅』など、日本ではなかなか手に入りにくい材料も。

なんとか、身近に手に入る材料で、近い味のものは作れないか?

少なくとも、梅の実はは初夏に入ると沢山市販される 。

。

陳皮は、秋に出回る地元のふくれみかんの皮が使えそう 。

。

キンモクセイの花も、秋に開花した時に採取して乾燥させて保存出来る 。

。

ということで、夏の暑さを乗り切る切るサマードリンクを作ろうと、実は昨年秋から準備し、

今年、作って飲んでいるのが、

『梅シロップの 金木犀陳皮茶 割り』

です。

酸梅湯 のスモーキーなフレーバーはありませんが、その分、日本の人には飲みやすいお味です。

金木犀のほのかな香りもまた、癒やされて、おすすめ

★梅シロップの 金木犀陳皮茶 割り の作り方★

【材料】

・梅シロップ:

6月に つくば市産の青梅の実で手作りしたものを冷蔵保存しているもの

【家庭で堪能!おいしい 茨城&つくば (104) 】青梅の醤油漬け の時に、一緒に作った梅シロップです。

【家庭で堪能!おいしい 茨城&つくば (104) 】青梅の醤油漬け の時に、一緒に作った梅シロップです。

・乾燥させた金木犀の花:

昨年秋に採取した金木犀の花を陰干しで乾燥させて、冷蔵保存しているもの。

花は咲く直前のつぼみや、咲いた直後くらいの香りが良い時のものを採取しています。

・みかんの皮(陳皮):

今回は、筑波山産 ふくれみかん(福来みかん)の皮をカットし、乾燥させずに冷凍便存しているものを使用。

【作り方】

1.. 金木犀の花 と みかんの皮を、ポットに入れて、沸騰したお湯を入れ、そのまま冷ます。

不織布で出来たお茶用のパックに入れると、扱いが楽でおすすめ。

2..冷ました 1 を冷蔵庫で冷やす。

3. 梅シロップ(冷蔵庫で保存) 適量を、2で割って、よくかき混ぜて、召し上がれ!

ほのかな金木犀の香りが良い感じ。

ちょっとこれから訪れる初秋を感じさせてくれて、清涼感を呼んでくれます 。

。

酸味が欲しい場合は、飲む前にかんきつ類の果汁を加えると良いです。

クエン酸やビタミンCも取れて、より暑さに効きそう。

冷蔵庫でよく冷やしてお召し上がり下さい。

元気が出ます 。

。

【おまけ】

★梅シロップの レモングラス茶 割り

『酸梅湯』にインスパイアされたサマードリンクにはならないかと 思いますが、冷やしたレモングラス茶で割っても、香り爽やかで、これもとても美味しいです。

思いますが、冷やしたレモングラス茶で割っても、香り爽やかで、これもとても美味しいです。

ちなみに、レモングラスは土浦産です

ちなみに、レモングラスは土浦産です

これでしたら、レモングラス と 梅シロップがあれば、今すぐにでも出来ます

おすすめです♪ 是非お試し下さい

【おまけ2】

焼酎をこれで割っても、もちろん美味しいです。

ラム酒を割ったら、おしゃれかも。

真夏の夜の飲み物にもぴったり♪

今年の夏に作れない場合、この秋から材料を準備して、是非、来年の夏、お試し下さい

★ 酸梅湯 にインスパイアされて ★

台湾の夏の飲み物に『酸梅湯(さんめいたん)』というものがあります。

東洋のハーブティー。

烏梅(うーばい)、サンザシ、ナツメ、甘草、陳皮、キンモクセイの花などを煮出した汁に、氷砂糖を溶かして飲みます。

暑気あたり、暑さ負けの予防として、中華圏では人気の飲み物のよう

酸梅湯、私は、1985年のつくば科学万博の会場で購入して飲んだのが、初めての出会い。

真夏の暑い中、かなりへたって座り込んでいたのですが、これを飲んだら、元気回復した記憶があり、

それからは、酸梅湯のファンになりました。

当時、一瞬だけ、市販もされていた記憶もあります。

でも日本人のお口に合わなかったせいか

、その後、国内では見かけることもなく・・・

、その後、国内では見かけることもなく・・・ 。

。今はまだ知名度は低いですが、『酸梅湯』で検索すれは、供されているお店もありますし、作り方も紹介されています

。

。90年代、カナダのトロントに住んでいたことがありましたが、トロントには中国•台湾出身の人も多いせいか、

大きな牛乳パックのような紙パック入りの酸梅湯がスーパーで売られていました。

日本で出会わなくなった酸梅湯が、遠いカナダで普通に売られていて、嬉しくなって、暑い時はよく買って飲んでいました。

スモーキーな香りが日本人には慣れないかと思いますが、私は好きですし、なんといっても暑気あたりに効くのです

。

。この味が忘れられない私は、数年前、台北に旅行に行った時に、漢方薬の店が立ち並ぶ 迪化街 に行き、

薬局の1つで、『桂花酸梅湯』と書かれた材料の詰め合わせキットを購入。

家で手作りして飲んだことがあります。

家では甘みを減らして作れるのでGood!

その時のキットに入っていた材料(全て乾燥させたもの)は、

• 烏梅(うーばい)

• 桂花(金木犀の花)

• 山査(さんざし)

• 陳皮

※材料は全部で、両手の平いっぱい位の量の袋入り

と、『4500ccの水で約30分煮て濾した後、氷砂糖を加えて桂花を加え、冷やして飲む』

旨の中国語が書かれた簡単な作り方メモ。

材料さえ手に入れば作り方は簡単なのですが、特に『烏梅』など、日本ではなかなか手に入りにくい材料も。

なんとか、身近に手に入る材料で、近い味のものは作れないか?

少なくとも、梅の実はは初夏に入ると沢山市販される

。

。陳皮は、秋に出回る地元のふくれみかんの皮が使えそう

。

。キンモクセイの花も、秋に開花した時に採取して乾燥させて保存出来る

。

。

ということで、夏の暑さを乗り切る切るサマードリンクを作ろうと、実は昨年秋から準備し、

今年、作って飲んでいるのが、

『梅シロップの 金木犀陳皮茶 割り』

です。

酸梅湯 のスモーキーなフレーバーはありませんが、その分、日本の人には飲みやすいお味です。

金木犀のほのかな香りもまた、癒やされて、おすすめ

★梅シロップの 金木犀陳皮茶 割り の作り方★

【材料】

・梅シロップ:

6月に つくば市産の青梅の実で手作りしたものを冷蔵保存しているもの

【家庭で堪能!おいしい 茨城&つくば (104) 】青梅の醤油漬け の時に、一緒に作った梅シロップです。

【家庭で堪能!おいしい 茨城&つくば (104) 】青梅の醤油漬け の時に、一緒に作った梅シロップです。

・乾燥させた金木犀の花:

昨年秋に採取した金木犀の花を陰干しで乾燥させて、冷蔵保存しているもの。

花は咲く直前のつぼみや、咲いた直後くらいの香りが良い時のものを採取しています。

・みかんの皮(陳皮):

今回は、筑波山産 ふくれみかん(福来みかん)の皮をカットし、乾燥させずに冷凍便存しているものを使用。

【作り方】

1.. 金木犀の花 と みかんの皮を、ポットに入れて、沸騰したお湯を入れ、そのまま冷ます。

不織布で出来たお茶用のパックに入れると、扱いが楽でおすすめ。

2..冷ました 1 を冷蔵庫で冷やす。

3. 梅シロップ(冷蔵庫で保存) 適量を、2で割って、よくかき混ぜて、召し上がれ!

ほのかな金木犀の香りが良い感じ。

ちょっとこれから訪れる初秋を感じさせてくれて、清涼感を呼んでくれます

。

。酸味が欲しい場合は、飲む前にかんきつ類の果汁を加えると良いです。

クエン酸やビタミンCも取れて、より暑さに効きそう。

冷蔵庫でよく冷やしてお召し上がり下さい。

元気が出ます

。

。【おまけ】

★梅シロップの レモングラス茶 割り

『酸梅湯』にインスパイアされたサマードリンクにはならないかと

思いますが、冷やしたレモングラス茶で割っても、香り爽やかで、これもとても美味しいです。

思いますが、冷やしたレモングラス茶で割っても、香り爽やかで、これもとても美味しいです。

ちなみに、レモングラスは土浦産です

ちなみに、レモングラスは土浦産です

これでしたら、レモングラス と 梅シロップがあれば、今すぐにでも出来ます

おすすめです♪ 是非お試し下さい

【おまけ2】

焼酎をこれで割っても、もちろん美味しいです。

ラム酒を割ったら、おしゃれかも。

真夏の夜の飲み物にもぴったり♪

今年の夏に作れない場合、この秋から材料を準備して、是非、来年の夏、お試し下さい

2023年06月10日

(104)青梅の醤油漬け

【家庭で堪能!おいしい 茨城&つくば (104) 】青梅の醤油漬け

青梅が店頭に並び始め、いよいよ初夏です 。

。

先日、カーラジオで「青梅の醤油漬け」の話題をしていました。

青梅の醤油漬け、初めて知りました 。

。

醤油に青梅の香りが移って良い香りで、漬けた梅は刻んで料理に使えるとのこと。

しかも、醤油に青梅を付けるだけ !

!

これは作るしかありません(^o^) 。

。

しかも両方とも、地元産で作れる ではありませんか♪

ではありませんか♪

ということで、作ってみましたよ♪

【材料】 量は適宜

今回は2Lの容器を使用。

青梅 今回は かすみがうら産 35個ほど

醤油 土浦の柴沼醤油さんのお醤油『紫峰』 1リットル(瓶1本)

【作り方】

① 漬ける容器(ガラス製)は熱湯消毒。

① 漬ける容器(ガラス製)は熱湯消毒。

② 青梅のヘタを取り、水洗いしてから水分をキッチンペーパーでふき取って、フォークで数か所穴を開ける。

③ 容器に青梅を入れ、醤油を注ぎ入れる。

写真は、漬けて三日目の様子です。

青梅を氷砂糖とつけて、梅シロップも作ってます。

青梅醤油漬け制作中の瓶 と 梅シロップ 制作中の瓶 のツーショット

※ ちなみに、梅シロップ作り・私のコツ :

:

●青梅と氷砂糖を交互に瓶に入れる。

●最初、容器に一杯になったらまず、そこで蓋をして2日ほど待つ。

すると梅が水分を出し始めて少しずつ萎んできて、容器の上部に空間で出来るので、

そこにまた梅と氷砂糖を足して蓋をする。

また1~2日ほど待つと、また上部に空間が出来るので、もう一度、梅と氷砂糖を加えて蓋をして、

後は一般の作り方通り、3週間~4週間ほど漬けておく。

出来上がるのが楽しみです 。

。

青梅が店頭に並び始め、いよいよ初夏です

。

。先日、カーラジオで「青梅の醤油漬け」の話題をしていました。

青梅の醤油漬け、初めて知りました

。

。醤油に青梅の香りが移って良い香りで、漬けた梅は刻んで料理に使えるとのこと。

しかも、醤油に青梅を付けるだけ

!

!これは作るしかありません(^o^)

。

。しかも両方とも、地元産で作れる

ではありませんか♪

ではありませんか♪ということで、作ってみましたよ♪

【材料】 量は適宜

今回は2Lの容器を使用。

青梅 今回は かすみがうら産 35個ほど

醤油 土浦の柴沼醤油さんのお醤油『紫峰』 1リットル(瓶1本)

【作り方】

① 漬ける容器(ガラス製)は熱湯消毒。

① 漬ける容器(ガラス製)は熱湯消毒。② 青梅のヘタを取り、水洗いしてから水分をキッチンペーパーでふき取って、フォークで数か所穴を開ける。

③ 容器に青梅を入れ、醤油を注ぎ入れる。

写真は、漬けて三日目の様子です。

青梅を氷砂糖とつけて、梅シロップも作ってます。

青梅醤油漬け制作中の瓶 と 梅シロップ 制作中の瓶 のツーショット

※ ちなみに、梅シロップ作り・私のコツ

:

:●青梅と氷砂糖を交互に瓶に入れる。

●最初、容器に一杯になったらまず、そこで蓋をして2日ほど待つ。

すると梅が水分を出し始めて少しずつ萎んできて、容器の上部に空間で出来るので、

そこにまた梅と氷砂糖を足して蓋をする。

また1~2日ほど待つと、また上部に空間が出来るので、もう一度、梅と氷砂糖を加えて蓋をして、

後は一般の作り方通り、3週間~4週間ほど漬けておく。

出来上がるのが楽しみです

。

。2023年05月30日

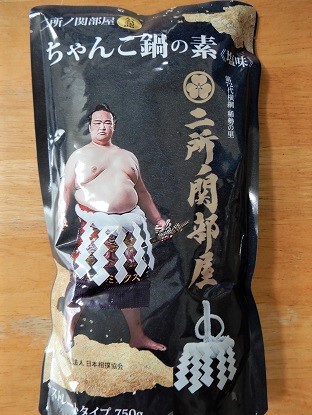

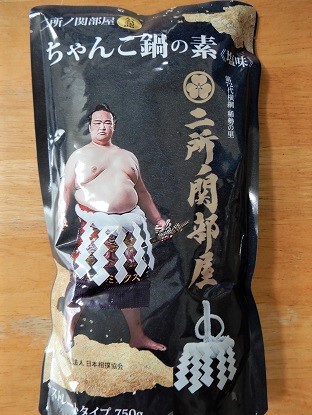

【茨城 こんなもの見つけた♪ (57)】 二所ノ関部屋 ちゃんこ鍋の素

【茨城 こんなもの見つけた♪ (57)】二所ノ関部屋 ちゃんこ鍋の素

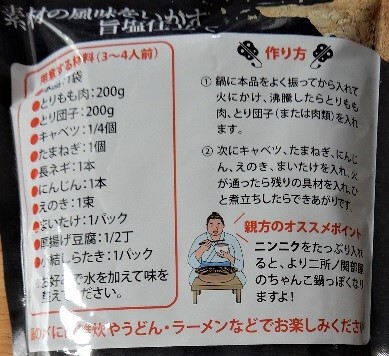

第72代横綱 稀勢の里 が親方をしている、二所ノ関部屋(旧 荒磯部屋)のちゃんこ鍋の素(ストレートスープ)。

4月頃、JA水郷つくばサンフレッシュ土浦で見つけて購入。

二所ノ関部屋は、JRひたちの牛久駅の近く(阿見町)にあって同店に近いので、置かれているでしょう 。

。

(他にもグッズが販売されていました。相撲ファンはGO!)

さて時は既に5月下旬、ぐずぐずしていると暑くなってきて鍋どころではなくなりますので 、夜がまだ比較的涼しい今のうちに、こちらの二所ノ関部屋のちゃんこ鍋の素を使って、鍋にしました。

、夜がまだ比較的涼しい今のうちに、こちらの二所ノ関部屋のちゃんこ鍋の素を使って、鍋にしました。

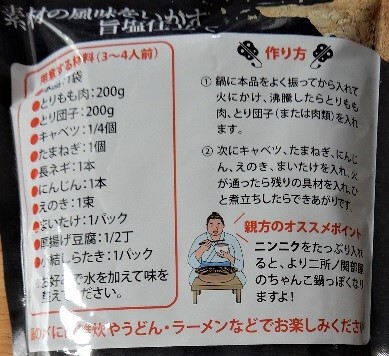

鍋の作り方を見ると、キャベツ、とりもも肉、たまねぎ、長ねぎ、にんじん、えのき、まいたけ、厚揚げ豆腐、しらたき を入れるとのこと。

…さすが、アスリート用食事。良質のたんぱく質と、野菜も繊維質がたっぷり 。

。

さらに、『にんにくをたっぷり入れると、より二所ノ関部屋のちゃんこなべっぽくなります」とのことですが、翌日、仕事だったので、大量のにんにくは泣く泣く断念(笑) 。

。

具材をいろいろ入れらるのが、ちゃんこ鍋の良いところ♪ (私の解釈です )

)

二所ノ関部屋ちゃんこ鍋のスープですが、具材は我が家風・・・というか冷蔵庫・冷凍庫にあった食材を使用。

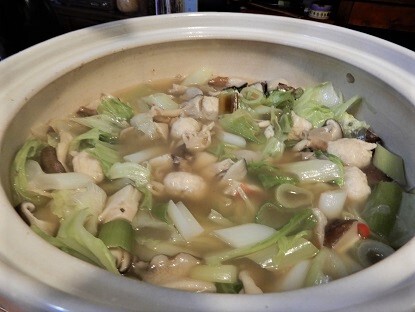

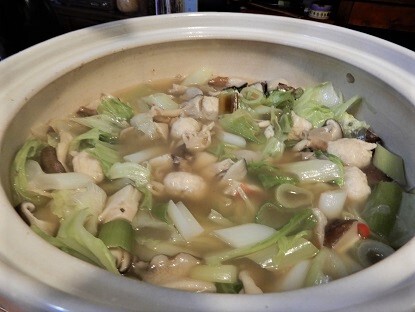

本日の我が家のちゃんこ鍋の具材は、鶏肉団子、赤魚切り身、キャベツ、ネギ、しいたけ、たもぎだけ です。

ということで、

実食

意外とさっぱりしています。

でも、だしはしっかり効いていて、食べ飽きしない美味しいスープ 。

。

『食べ飽きしないスープ』

は重要なキーポイントだと思います。

パッケージの後ろの指南にある具材全部は揃えられませんでしたが、それでも、もちろん十分美味しい 。

。

元のスープにも、鶏肉エキス、牛エキス、かつおぶし、こんぶだしが入っているのもあり、

複数のだし、うまみとともに、具材がどんどん食べられます。

ちゃんこ鍋の素は、どんな具材にも合うのだなぁと再認識。

そして食べ飽きしない味でもあり、もし味に変化つけたい場合も、応用がきく懐の広いスープなんですよね。。

『ちゃんこ鍋』は、力士というアスリートが常に食べるための、基本の食事なんだなぁ と改めて思いました。

と改めて思いました。

力士の皆さんはカロリーもたくさん取らないといけないので、これにご飯や麺類なども入れてしっかり炭水化物も取られていると思います。

一般人の私たちはそこまでカロリーは取れませんが、この旨味たっぷりスープと麺類や雑炊は、やっぱりたまりません

地元の相撲部屋監修のちゃんこ鍋の素(スープ)、注目の食材ですし、お土産にも良いと思います♪

第72代横綱 稀勢の里 が親方をしている、二所ノ関部屋(旧 荒磯部屋)のちゃんこ鍋の素(ストレートスープ)。

4月頃、JA水郷つくばサンフレッシュ土浦で見つけて購入。

二所ノ関部屋は、JRひたちの牛久駅の近く(阿見町)にあって同店に近いので、置かれているでしょう

。

。(他にもグッズが販売されていました。相撲ファンはGO!)

さて時は既に5月下旬、ぐずぐずしていると暑くなってきて鍋どころではなくなりますので

、夜がまだ比較的涼しい今のうちに、こちらの二所ノ関部屋のちゃんこ鍋の素を使って、鍋にしました。

、夜がまだ比較的涼しい今のうちに、こちらの二所ノ関部屋のちゃんこ鍋の素を使って、鍋にしました。

鍋の作り方を見ると、キャベツ、とりもも肉、たまねぎ、長ねぎ、にんじん、えのき、まいたけ、厚揚げ豆腐、しらたき を入れるとのこと。

…さすが、アスリート用食事。良質のたんぱく質と、野菜も繊維質がたっぷり

。

。さらに、『にんにくをたっぷり入れると、より二所ノ関部屋のちゃんこなべっぽくなります」とのことですが、翌日、仕事だったので、大量のにんにくは泣く泣く断念(笑)

。

。

具材をいろいろ入れらるのが、ちゃんこ鍋の良いところ♪ (私の解釈です

)

)二所ノ関部屋ちゃんこ鍋のスープですが、具材は我が家風・・・というか冷蔵庫・冷凍庫にあった食材を使用。

本日の我が家のちゃんこ鍋の具材は、鶏肉団子、赤魚切り身、キャベツ、ネギ、しいたけ、たもぎだけ です。

ということで、

実食

意外とさっぱりしています。

でも、だしはしっかり効いていて、食べ飽きしない美味しいスープ

。

。『食べ飽きしないスープ』

は重要なキーポイントだと思います。

パッケージの後ろの指南にある具材全部は揃えられませんでしたが、それでも、もちろん十分美味しい

。

。

元のスープにも、鶏肉エキス、牛エキス、かつおぶし、こんぶだしが入っているのもあり、

複数のだし、うまみとともに、具材がどんどん食べられます。

ちゃんこ鍋の素は、どんな具材にも合うのだなぁと再認識。

そして食べ飽きしない味でもあり、もし味に変化つけたい場合も、応用がきく懐の広いスープなんですよね。。

『ちゃんこ鍋』は、力士というアスリートが常に食べるための、基本の食事なんだなぁ

と改めて思いました。

と改めて思いました。力士の皆さんはカロリーもたくさん取らないといけないので、これにご飯や麺類なども入れてしっかり炭水化物も取られていると思います。

一般人の私たちはそこまでカロリーは取れませんが、この旨味たっぷりスープと麺類や雑炊は、やっぱりたまりません

地元の相撲部屋監修のちゃんこ鍋の素(スープ)、注目の食材ですし、お土産にも良いと思います♪

2023年05月11日

(103)落花生・蓮根・小豆の炊き込みご飯

【家庭で堪能!おいしい 茨城&つくば (103) 】落花生・蓮根・小豆の炊き込みご飯

以前、地元食材での料理を紹介する某テレビ番組で、牛久の生落花生を使った地元の方の

料理が紹介されていました。

その中に、生落花生の炊き込みご飯もありました。

おお 落花生の炊き込みご飯

落花生の炊き込みご飯

生落花生を使った炊き込みご飯なんて、地元ならでは ですよ

ですよ

うふふ、贅沢♪

落花生は、国内生産量の一位は千葉県なのですが、二位は茨城県なんです 。

。

ただ、一位の千葉県がダントツの生産量なのですが・・・。。

でも国内産の落花生のほとんどを千葉・茨城でまかなっている形です 。

。

先日、近所の農産物直売所で、袋詰めされて生落花生を見たので、それを思い出して購入 。

。

それに、冷蔵庫にあったチビ蓮根と、以前買っていた大納言小豆も加えて、炊き込みご飯を作ってみました。

蓮根(茨城県が生産量ダントツ日本一 )も一緒なのです。

)も一緒なのです。

なお、小豆の一大生産地は北海道。 茨城県は何位なのかネット調べでは不明ですが 、ランク外だとしても、しっかり美味しい小豆が収穫されているゾ

、ランク外だとしても、しっかり美味しい小豆が収穫されているゾ ということで、入れました(・・・ってか、お豆も入れると美味しいと思ったので、手元にあった小豆を入れてみました~

ということで、入れました(・・・ってか、お豆も入れると美味しいと思ったので、手元にあった小豆を入れてみました~ )

)

【材料】 お米以外の分量は目安です。

・米 <これは地元、つくば産> 2合

・生落花生 <今回は牛久産> 20粒程度 皮ごと使います

・蓮根 <今回は土浦産> 小(長さ5cm程度のもの)1個

・大納言小豆 <今回は石岡産> 大匙2杯程度

・塩 小さじ1/3 程度

※かなり少な目です。薄いと感じる場合は、食べる時に適宜お好みの塩味に調整して下さいませ 。

。

【作り方】

① レンコンは、落花生の大きさ程度に、ざく切りにする。

② 生落花生と、大納言小豆は、さっと水洗いしておく。

③ 炊飯器の釜に、洗った米と①と②を加え、水を目盛り2.5合ぐらいのところまで水を加え、塩も加えて軽く混ぜて、スイッチオン。

※ 水の分量も目安です。

とっても簡単です

落花生と蓮根と小豆が口のなかで、香ばしくコラボ 。

。

美味しいです 。

。

落花生と小豆に歯ごたえがあるので、よく噛んでご飯も食べられて、GOODです。

お子さんにも良いと思います♪

ご飯の色も、落花生の皮と小豆の色が移って、ピンク色<。

(時間が経つとお赤飯のように、赤い色になります )

)

うちはご飯は固めが好きなので水は少なめですが、柔らかめのご飯がお好きならば、お水はもう少し多めが良いかと。

この辺りは、もう経験と勘ですが、2~3回やってみれば、お好みの水分量は分かります♪

今はもう、季節的に蓮根は終わりで、生落花生も昨年のものが終わりごろなのですが、それでもとても美味しい 。

。

家族にも好評 。

。

秋になったら、新物の落花生と蓮根を使って、この炊き込みご飯作ろう と思っています。

と思っています。

その頃になると、しその実も採れ始めますし、筑波山のふくれみかんも出回り始めますし、

香りづけのトッピングも加わって、楽しみです 。

。

秋になったら、今度は新物の落花生と蓮根と小豆を使ってみて、炊き込みご飯作って、レポートしますね♪

以前、地元食材での料理を紹介する某テレビ番組で、牛久の生落花生を使った地元の方の

料理が紹介されていました。

その中に、生落花生の炊き込みご飯もありました。

おお

落花生の炊き込みご飯

落花生の炊き込みご飯

生落花生を使った炊き込みご飯なんて、地元ならでは

ですよ

ですよ

うふふ、贅沢♪

落花生は、国内生産量の一位は千葉県なのですが、二位は茨城県なんです

。

。ただ、一位の千葉県がダントツの生産量なのですが・・・。。

でも国内産の落花生のほとんどを千葉・茨城でまかなっている形です

。

。先日、近所の農産物直売所で、袋詰めされて生落花生を見たので、それを思い出して購入

。

。それに、冷蔵庫にあったチビ蓮根と、以前買っていた大納言小豆も加えて、炊き込みご飯を作ってみました。

蓮根(茨城県が生産量ダントツ日本一

)も一緒なのです。

)も一緒なのです。なお、小豆の一大生産地は北海道。 茨城県は何位なのかネット調べでは不明ですが

、ランク外だとしても、しっかり美味しい小豆が収穫されているゾ

、ランク外だとしても、しっかり美味しい小豆が収穫されているゾ ということで、入れました(・・・ってか、お豆も入れると美味しいと思ったので、手元にあった小豆を入れてみました~

ということで、入れました(・・・ってか、お豆も入れると美味しいと思ったので、手元にあった小豆を入れてみました~ )

)【材料】 お米以外の分量は目安です。

・米 <これは地元、つくば産> 2合

・生落花生 <今回は牛久産> 20粒程度 皮ごと使います

・蓮根 <今回は土浦産> 小(長さ5cm程度のもの)1個

・大納言小豆 <今回は石岡産> 大匙2杯程度

・塩 小さじ1/3 程度

※かなり少な目です。薄いと感じる場合は、食べる時に適宜お好みの塩味に調整して下さいませ

。

。【作り方】

① レンコンは、落花生の大きさ程度に、ざく切りにする。

② 生落花生と、大納言小豆は、さっと水洗いしておく。

③ 炊飯器の釜に、洗った米と①と②を加え、水を目盛り2.5合ぐらいのところまで水を加え、塩も加えて軽く混ぜて、スイッチオン。

※ 水の分量も目安です。

とっても簡単です

落花生と蓮根と小豆が口のなかで、香ばしくコラボ

。

。美味しいです

。

。落花生と小豆に歯ごたえがあるので、よく噛んでご飯も食べられて、GOODです。

お子さんにも良いと思います♪

ご飯の色も、落花生の皮と小豆の色が移って、ピンク色<。

(時間が経つとお赤飯のように、赤い色になります

)

)うちはご飯は固めが好きなので水は少なめですが、柔らかめのご飯がお好きならば、お水はもう少し多めが良いかと。

この辺りは、もう経験と勘ですが、2~3回やってみれば、お好みの水分量は分かります♪

今はもう、季節的に蓮根は終わりで、生落花生も昨年のものが終わりごろなのですが、それでもとても美味しい

。

。家族にも好評

。

。秋になったら、新物の落花生と蓮根を使って、この炊き込みご飯作ろう

と思っています。

と思っています。その頃になると、しその実も採れ始めますし、筑波山のふくれみかんも出回り始めますし、

香りづけのトッピングも加わって、楽しみです

。

。秋になったら、今度は新物の落花生と蓮根と小豆を使ってみて、炊き込みご飯作って、レポートしますね♪

2023年02月21日

(102) 自家製 “山の海産物” づくり ~ 山くらげ・山するめ・山あわび

【家庭で堪能!おいしい 茨城&つくば (102) 】 自家製 “山の海産物”づくり ~ 山くらげ・山するめ・山あわび

天気が良い日が多く、気温が低く からっ風の吹く、北関東のこの季節。

絶好の干し野菜づくりの季節でもあります!

『山くらげ』は中華食材でも有名な乾燥野菜ですが、『山くらげ』にならって、

『山するめ』『山あわび』と勝手に名付けた、干し野菜を作ってみました。

ということで、今回は、自家製“山の海産物”づくり と 簡単レシピです。

(1) 山くらげ

中華食材で見かけることのある『山クラゲ』

これは、茎レタスが手に入ると、簡単に作れちゃいます。

茎を縦にスライスしたものを、天日干し

私は厚さ2㎜位、幅は1cm位、長さは2cm位にスライスしたものを干しています。

1日程度だとセミドライ。

もう数日干すと、カラカラに乾燥したタイプ。

(写真は 3日間天日干しで、ほぼカラカラになった状態のものです)

【食べ方の例】

調理する時は、水で戻して。20分もつけて置けば戻ります。

戻した『山クラゲ』を、サラダ油炒めて、火を止めた後にゴマ油少々で香りづけ。塩少々で味付けし、すりごまも少々かけて。お好みでラー油少々もGood。

生の茎レタスを使った時とはまた違う食感と旨味 。

。

コリコリした歯ごたえが、まさにクラゲっぽい・・・『山くらげ』と呼ばれるのも、さもありなんです 。

。

美味しいです

(2)山するめ

これはあまり一般的な名前でないかもしれません。

以前、生協で『山のするめ』という名の名産品を購入しました。

『そのまま食べられます。まるで するめいかのような味』と銘打っていました。

これは、乾燥させたエノキダケでした。

確かに、するめいかを彷彿させる食感と旨味 。

。

いかのような生臭さがないので、海産物が苦手な人にも美味しく食べられるかと思います。

エノキダケは生では食べられないものですが、

「そのまま食べられる」ということは、一度加熱したものを乾燥させたのではないかと憶測。

加熱方法をいくつか試して、これが一番だと思った方法です 。

。

① エノキダケを半分にカットし、手でほぐしてばらす。

② 油をしかないでフライパン(テフロン加工のプライパンなど)で、火が通ってしんなりするまで乾煎りする。

焦がさないように、中火位で炒ります。大体3〜4分程度です。

③ 粗熱を取った後、ざるに広げて、天日でからからになるまで干す。

(関東の冬の晴れて乾燥した日で、3〜4日位天日乾燥)

レシピはとても簡単。

でも、エノキダケを手でほぐすのは、結構手間がかかります。

その手間をかけてでも、食べたくなる美味しさ

写真は、2月の晴れた3日間、天日干ししてから、乾いた物を、再び手で裂いてほぐしたもの。

【食べ方の例】

これはまずはそのままで! 本当に するめいかのような旨味があって、手が止まりません!

あと、お浸しやサラダのトッピングにも良いです 。

。

(3)山あわび

カットしたエリンギが『あわび』に見た目が似ている…というのは、割と巷で言われている話。

味は、そのままでは、残念ながらやはりあわびには遠い…。しかし干すと旨みが増しますし、食感もより貝類に近くなります

エリンギを生のままざく切りして、2日ほど天日干します。

(干し方等は、文献1を参考にしています )

)

【食べ方の例】

干しエリンギは加熱して調理します。

まず水で戻してから、白菜と一緒にサッと油で炒めてます。

次に、旨煮風に白だしとみりんと醤油少々を加えた煮汁で数分煮て、具材に火が通ったら、最後に片栗粉でとろみをつけて旨煮風の味付けに。

あわびのような強い風味はありませんが、白菜の旨味も加わり、とても美味しいです 。

。

しかも、財布に優しい! \( ˆoˆ )/

とってもベジタリアンな『海の幸もどき』。『もどき』といってもあなどれない美味しさ

野菜の保存も兼ねて、おすすめです♪

**********************

【参考文献】

1.『干し野菜百科』 濱田美里 著 河出書房新社

天気が良い日が多く、気温が低く からっ風の吹く、北関東のこの季節。

絶好の干し野菜づくりの季節でもあります!

『山くらげ』は中華食材でも有名な乾燥野菜ですが、『山くらげ』にならって、

『山するめ』『山あわび』と勝手に名付けた、干し野菜を作ってみました。

ということで、今回は、自家製“山の海産物”づくり と 簡単レシピです。

(1) 山くらげ

中華食材で見かけることのある『山クラゲ』

これは、茎レタスが手に入ると、簡単に作れちゃいます。

茎を縦にスライスしたものを、天日干し

私は厚さ2㎜位、幅は1cm位、長さは2cm位にスライスしたものを干しています。

1日程度だとセミドライ。

もう数日干すと、カラカラに乾燥したタイプ。

(写真は 3日間天日干しで、ほぼカラカラになった状態のものです)

【食べ方の例】

調理する時は、水で戻して。20分もつけて置けば戻ります。

戻した『山クラゲ』を、サラダ油炒めて、火を止めた後にゴマ油少々で香りづけ。塩少々で味付けし、すりごまも少々かけて。お好みでラー油少々もGood。

生の茎レタスを使った時とはまた違う食感と旨味

。

。コリコリした歯ごたえが、まさにクラゲっぽい・・・『山くらげ』と呼ばれるのも、さもありなんです

。

。美味しいです

(2)山するめ

これはあまり一般的な名前でないかもしれません。

以前、生協で『山のするめ』という名の名産品を購入しました。

『そのまま食べられます。まるで するめいかのような味』と銘打っていました。

これは、乾燥させたエノキダケでした。

確かに、するめいかを彷彿させる食感と旨味

。

。いかのような生臭さがないので、海産物が苦手な人にも美味しく食べられるかと思います。

エノキダケは生では食べられないものですが、

「そのまま食べられる」ということは、一度加熱したものを乾燥させたのではないかと憶測。

加熱方法をいくつか試して、これが一番だと思った方法です

。

。① エノキダケを半分にカットし、手でほぐしてばらす。

② 油をしかないでフライパン(テフロン加工のプライパンなど)で、火が通ってしんなりするまで乾煎りする。

焦がさないように、中火位で炒ります。大体3〜4分程度です。

③ 粗熱を取った後、ざるに広げて、天日でからからになるまで干す。

(関東の冬の晴れて乾燥した日で、3〜4日位天日乾燥)

レシピはとても簡単。

でも、エノキダケを手でほぐすのは、結構手間がかかります。

その手間をかけてでも、食べたくなる美味しさ

写真は、2月の晴れた3日間、天日干ししてから、乾いた物を、再び手で裂いてほぐしたもの。

【食べ方の例】

これはまずはそのままで! 本当に するめいかのような旨味があって、手が止まりません!

あと、お浸しやサラダのトッピングにも良いです

。

。(3)山あわび

カットしたエリンギが『あわび』に見た目が似ている…というのは、割と巷で言われている話。

味は、そのままでは、残念ながらやはりあわびには遠い…。しかし干すと旨みが増しますし、食感もより貝類に近くなります

エリンギを生のままざく切りして、2日ほど天日干します。

(干し方等は、文献1を参考にしています

)

)

【食べ方の例】

干しエリンギは加熱して調理します。

まず水で戻してから、白菜と一緒にサッと油で炒めてます。

次に、旨煮風に白だしとみりんと醤油少々を加えた煮汁で数分煮て、具材に火が通ったら、最後に片栗粉でとろみをつけて旨煮風の味付けに。

あわびのような強い風味はありませんが、白菜の旨味も加わり、とても美味しいです

。

。しかも、財布に優しい! \( ˆoˆ )/

とってもベジタリアンな『海の幸もどき』。『もどき』といってもあなどれない美味しさ

野菜の保存も兼ねて、おすすめです♪

**********************

【参考文献】

1.『干し野菜百科』 濱田美里 著 河出書房新社