2016年08月16日

茨城こんなもの見つけた♪(23) 常陸大宮の 珪化木 と メノウ

茨城こんなもの見つけた♪(23) 常陸大宮の 珪化木 と メノウ

以前(2013年12月30日)書いた記事、

→ 常陸国風土記1300年記念♪ 常陸国風土記の楽しみ方(後編 おでかけ編)

で、茨城県内で採取できる『パワーストーン』

の話を書きました。

既に約1300年前、奈良時代初めに編纂された『常陸国風土記』に、

『久慈郡』の項に、今でいう『メノウ』がとれる旨の記載があります 。

。

(当時の『久慈郡』は、現在の常陸大宮市の一部、常陸太田市の一部と日立市の一部が該当するようです。←詳細をご存じの方、ご教示頂けると嬉しいです)

参考: 茨城県ホームページ(常陸国風土記)

参考: 茨城県ホームページ(常陸国風土記)

https://www.bunkajoho.pref.ibaraki.jp/index_fudoki.html

ちなみに現在の常陸大宮市は、江戸時代、火打石(=メノウ)の産地として有名でした。

火打石は水戸藩の特産品だったそうです 。

。

火打ち石とは、摩擦による火花で火をおこすための道具。あと、よく時代劇などで、『あんた、気をつけて言ってらっしゃい』と、おかみさんがだんなさんを送り出す時に、魔よけとしてカチッカチッと打っている、あれです

火打ち石とは、摩擦による火花で火をおこすための道具。あと、よく時代劇などで、『あんた、気をつけて言ってらっしゃい』と、おかみさんがだんなさんを送り出す時に、魔よけとしてカチッカチッと打っている、あれです 。

。

参考:

常陸大宮市ホームページ 『歴史民俗資料館 山方町』

常陸大宮市ホームページ 『歴史民俗資料館 山方町』

http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/sp/page/page000061.html

常陸大宮市のたからもの > 産物 >瑪瑙(火打ち石)

常陸大宮市のたからもの > 産物 >瑪瑙(火打ち石)

http://www.hitachiomiya-furusatobunka.com/産物/瑪瑙-火打ち石/

常陸大宮市を流れる、玉川(久慈川支流)の河原では、メノウや、化石の珪化木が見られると聞いて、

いつか行ってみたいと思いながら、

なかなか行けないでいます。

・・・ところが、先日、県北の常陸大宮市ではありませんが、県央の笠間市の『石の百年館』に行く機会がありました。

石の百年館(写真右側の建物)

JR水戸線の『稲田駅』に隣接しています。

駅前の大きな石灯籠も、さすが稲田石(花崗岩)の産地!

稲田石のメッカの貫録、こじんまりしていながらも花崗岩製の美しく洗練された建物 。

。

詳細 笠間市公式ホームぺージ > 観光 > 学ぶ > 石の百年館 > 石の百年館(トップページ)

詳細 笠間市公式ホームぺージ > 観光 > 学ぶ > 石の百年館 > 石の百年館(トップページ)

http://www.city.kasama.lg.jp/page/page006738.html

そこでなんと!

常陸大宮を流れる玉川(久慈川支流)の、珪化木と瑪瑙(めのう)が売られていました!

それも、めっちゃ、お手頃価格の500円♪

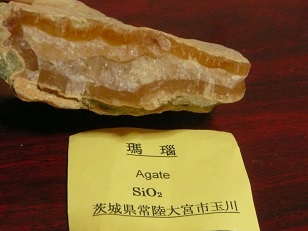

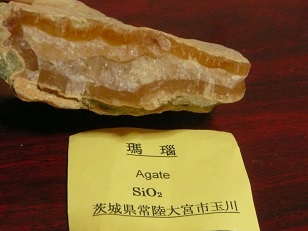

メノウ(瑪瑙)

真ん中の白い結晶部分を、赤っぽい部分がサンドイッチしています。

メノウは『アゲート』とも呼ばれるそうです。

主成分は二酸化珪素(SiO2)。

※そういえば、水晶はSiO2の結晶ですよね。結晶の仕方が違うだけで、成分的には同じなのね,,,φ(.. )

珪化木

化石の一種です。木だったということがよく伝わってきます。

石炭も『木の化石』ですが、珪化木もちょっと違うタイプの木の化石。

珪素(Si シリコン)を多く含む水分と圧力によって、長い年月を経て化石になったものだそう。

上のメノウの成分にもSiがありますね。やっぱり地層的に関係しているのかな? ←詳しい方ご教示下さい。

珪化木もいろんな色があるようですが、嬉しいことに白っぽいベージュの綺麗な珪化木が買えて嬉しい♪

もとは何の木だったんでしょう。

人類もまだいない、大昔の森林に思いを馳せます。

珪化木は、石炭と一緒に出てくることも多いそうです。

茨城県北には、常盤炭田など、石炭を含んだ地層が分布しているそうなので、こういった珪化木も出てきて、風化などで崩れて川を流れてきて、河原で採取出来たりするのでしょうか。

参考: 茨城県北ジオサイト ホームページ

参考: 茨城県北ジオサイト ホームページ

http://www.ibaraki-geopark.com/

『パワーストーン』(=お守り)としての、めのう(アゲート)や珪化木については、インターネットで検索すると色々と効用が出てくるので、お好きな人は調べてみてください 。

。

どうせなら、外国産よりも国内産。

しかも地元 でとれたパワーストーンの方が、お守りとして威力ありそう…ですよね

でとれたパワーストーンの方が、お守りとして威力ありそう…ですよね (^^)v

(^^)v

以前(2013年12月30日)書いた記事、

→ 常陸国風土記1300年記念♪ 常陸国風土記の楽しみ方(後編 おでかけ編)

で、茨城県内で採取できる『パワーストーン』

の話を書きました。

既に約1300年前、奈良時代初めに編纂された『常陸国風土記』に、

『久慈郡』の項に、今でいう『メノウ』がとれる旨の記載があります

。

。(当時の『久慈郡』は、現在の常陸大宮市の一部、常陸太田市の一部と日立市の一部が該当するようです。←詳細をご存じの方、ご教示頂けると嬉しいです)

参考: 茨城県ホームページ(常陸国風土記)

参考: 茨城県ホームページ(常陸国風土記)https://www.bunkajoho.pref.ibaraki.jp/index_fudoki.html

ちなみに現在の常陸大宮市は、江戸時代、火打石(=メノウ)の産地として有名でした。

火打石は水戸藩の特産品だったそうです

。

。 火打ち石とは、摩擦による火花で火をおこすための道具。あと、よく時代劇などで、『あんた、気をつけて言ってらっしゃい』と、おかみさんがだんなさんを送り出す時に、魔よけとしてカチッカチッと打っている、あれです

火打ち石とは、摩擦による火花で火をおこすための道具。あと、よく時代劇などで、『あんた、気をつけて言ってらっしゃい』と、おかみさんがだんなさんを送り出す時に、魔よけとしてカチッカチッと打っている、あれです 。

。参考:

常陸大宮市ホームページ 『歴史民俗資料館 山方町』

常陸大宮市ホームページ 『歴史民俗資料館 山方町』http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/sp/page/page000061.html

常陸大宮市のたからもの > 産物 >瑪瑙(火打ち石)

常陸大宮市のたからもの > 産物 >瑪瑙(火打ち石)http://www.hitachiomiya-furusatobunka.com/産物/瑪瑙-火打ち石/

常陸大宮市を流れる、玉川(久慈川支流)の河原では、メノウや、化石の珪化木が見られると聞いて、

いつか行ってみたいと思いながら、

なかなか行けないでいます。

・・・ところが、先日、県北の常陸大宮市ではありませんが、県央の笠間市の『石の百年館』に行く機会がありました。

石の百年館(写真右側の建物)

JR水戸線の『稲田駅』に隣接しています。

駅前の大きな石灯籠も、さすが稲田石(花崗岩)の産地!

稲田石のメッカの貫録、こじんまりしていながらも花崗岩製の美しく洗練された建物

。

。 詳細 笠間市公式ホームぺージ > 観光 > 学ぶ > 石の百年館 > 石の百年館(トップページ)

詳細 笠間市公式ホームぺージ > 観光 > 学ぶ > 石の百年館 > 石の百年館(トップページ)http://www.city.kasama.lg.jp/page/page006738.html

そこでなんと!

常陸大宮を流れる玉川(久慈川支流)の、珪化木と瑪瑙(めのう)が売られていました!

それも、めっちゃ、お手頃価格の500円♪

メノウ(瑪瑙)

真ん中の白い結晶部分を、赤っぽい部分がサンドイッチしています。

メノウは『アゲート』とも呼ばれるそうです。

主成分は二酸化珪素(SiO2)。

※そういえば、水晶はSiO2の結晶ですよね。結晶の仕方が違うだけで、成分的には同じなのね,,,φ(.. )

珪化木

化石の一種です。木だったということがよく伝わってきます。

石炭も『木の化石』ですが、珪化木もちょっと違うタイプの木の化石。

珪素(Si シリコン)を多く含む水分と圧力によって、長い年月を経て化石になったものだそう。

上のメノウの成分にもSiがありますね。やっぱり地層的に関係しているのかな? ←詳しい方ご教示下さい。

珪化木もいろんな色があるようですが、嬉しいことに白っぽいベージュの綺麗な珪化木が買えて嬉しい♪

もとは何の木だったんでしょう。

人類もまだいない、大昔の森林に思いを馳せます。

珪化木は、石炭と一緒に出てくることも多いそうです。

茨城県北には、常盤炭田など、石炭を含んだ地層が分布しているそうなので、こういった珪化木も出てきて、風化などで崩れて川を流れてきて、河原で採取出来たりするのでしょうか。

参考: 茨城県北ジオサイト ホームページ

参考: 茨城県北ジオサイト ホームページhttp://www.ibaraki-geopark.com/

『パワーストーン』(=お守り)としての、めのう(アゲート)や珪化木については、インターネットで検索すると色々と効用が出てくるので、お好きな人は調べてみてください

。

。どうせなら、外国産よりも国内産。

しかも地元

でとれたパワーストーンの方が、お守りとして威力ありそう…ですよね

でとれたパワーストーンの方が、お守りとして威力ありそう…ですよね (^^)v

(^^)v※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

コメントフォーム