2015年09月15日

大人の♪いばらき おとぎ話2。水戸のご老公にまつわる、お・と・なの話~その3

大人の♪いばらき おとぎ話2。 水戸のご老公にまつわる、お・と・なの話~その3

※2015年8月7日に、FM84.2MHzラヂオつくば『つくばね自由研究クラブ』でお話しした内容を再構築したものです。

水戸のご老公= 水戸光圀侯にまつわる話は、茨城県下、特に旧水戸藩領を中心に、数多くお話が伝わっています。

その中で、ちょっと『お・と・な 』のお話(?)3つ をピックアップしてご紹介するシリーズ その3です

』のお話(?)3つ をピックアップしてご紹介するシリーズ その3です

今までのお話:

今までのお話:

★大人の♪いばらき おとぎ話2。 水戸のご老公にまつわる、お・と・なの話~その1

★大人の♪いばらき おとぎ話2。 水戸のご老公にまつわる、お・と・なの話~その2

*********************************

(3)腰巻竹

最後3つめのお話は、茨城県をほんのちょっと出て、茨城県の旧美和村(現 常陸大宮市)に隣接する 栃木県の旧馬頭町(現 栃木県那珂川町)に伝わるお話です。

このあたりも、江戸時代までは水戸藩の領地でした。

なので、水戸光圀公の足跡と伝説が残っているのですね。

ちなみに、旧名「馬頭町」の「馬頭」も水戸光圀公の命名だそうです(文献6)

【あらすじ】文献6 及び 腰巻竹の説明看板(那珂川町観光協会)より

旧馬頭町、現在の那珂川町に、那珂川の支流の武茂川(むもがわ)という川が流れています。

そこの川が作る淵に大きな岩があり、『御前岩(ごぜんいわ・おんまえいわ)』と呼ばれていました。

ある日、領地検分に来た光圀公は、その巨岩を見て驚きました。

女性のある部分にそっくりなのです。

『これは天下の奇岩岩じゃ!』と光圀公は驚きましたが、『こんな岩が皆の眼に触れるのはよくない。街道側から見えないように竹を植えて目隠しをするとよかろう」と指示をし、岩の対岸に竹を植えさせて、街道から見えないようにしました。

竹が密集して生えているその場所は、今でも「腰巻竹」と呼ばれています。

【訪問記】

2010年の8月に訪れた時のことを書きます。

栃木県那珂川町の旧馬頭町地区には、那珂川の支流 武茂川(むもがわ)が流れています。

切り立った崖の下を流れる清流。

川の向こうの、崖の大岩の一つが「御前岩」です。

御前岩の向かい岸に、「腰巻竹」と呼ばれる竹藪があり、由来を説明する那珂川町観光協会による看板もありました。

竹藪は鬱蒼と茂っており、川のそばを走る道路からは、御前岩は直接見えません(^m^)

光圀公の教えは、いまも忠実に守られております

でもこの竹藪がまた、いい風情となっています 。

。

さて看板の説明文によると、男性のある部分にそっくりな「オンマラ様」と呼ばれる巨石が、同町大字大内久通地区にある「サイマラ淵」にあったそうですが、明治末期の大洪水で、「あわれにも崩れてサイマラ淵に沈んでしまった」そうです

今も健在な御前石も、沈んでしまったオンマラ様も、古くからの五穀豊穣や子宝祈願、安産祈願の信仰を、今に伝えているのですね

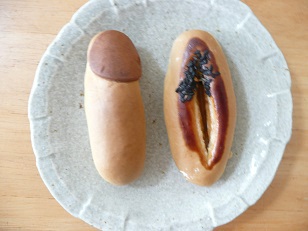

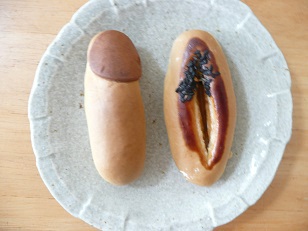

名物「ごりやく まんじゅう」

御前岩の近くにはドライブインも兼ねたお土産屋さんがあって、そこの名物のおまんじゅう。

ニッキ(シナモン)風味で結構美味しかったです 。

。

形は言われなければ解りません

ご利益ありそうですよ♪

私が行ったときには、おっさんが3人ほど、大量に箱で買っておられました・・・。子宝か安産か五穀豊穣を願って、大量買い・・・かな?(会話から違う雰囲気も(笑))

私が行ったときには、おっさんが3人ほど、大量に箱で買っておられました・・・。子宝か安産か五穀豊穣を願って、大量買い・・・かな?(会話から違う雰囲気も(笑))

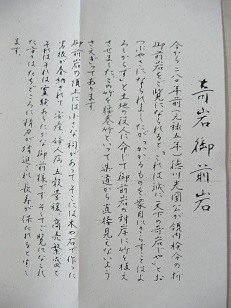

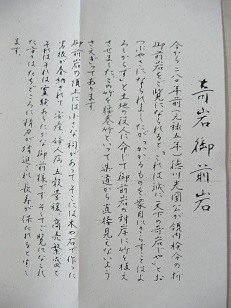

おまんじゅうの箱の中には、御前岩の由来のしおりも入っていました 。

。

御前岩とその周りの川沿いは、散策路としてきれいに整備されており、水も空気も綺麗で素敵な場所でした

【参考文献】

6. 「カラーブックス804 水戸黄門紀行」 鈴木一夫 著 保育社

****************************

・・・ということで、3回にわたり、水戸のご老公にまつわる、ちょっと怖いお話、そして『わーお(≧▽≦)』なお話&小さな旅を、紹介させて頂きました。

ご老公の足跡が数多く残る、茨城県央~県北エリア。

突っ込みどころ満載!な話も、多数伝わります(^m^)。

ドライブがてら、これからも少しずつ探訪したいと思いました(^^)。

※2015年8月7日に、FM84.2MHzラヂオつくば『つくばね自由研究クラブ』でお話しした内容を再構築したものです。

水戸のご老公= 水戸光圀侯にまつわる話は、茨城県下、特に旧水戸藩領を中心に、数多くお話が伝わっています。

その中で、ちょっと『お・と・な

』のお話(?)3つ をピックアップしてご紹介するシリーズ その3です

』のお話(?)3つ をピックアップしてご紹介するシリーズ その3です

今までのお話:

今までのお話: ★大人の♪いばらき おとぎ話2。 水戸のご老公にまつわる、お・と・なの話~その1

★大人の♪いばらき おとぎ話2。 水戸のご老公にまつわる、お・と・なの話~その2

*********************************

(3)腰巻竹

最後3つめのお話は、茨城県をほんのちょっと出て、茨城県の旧美和村(現 常陸大宮市)に隣接する 栃木県の旧馬頭町(現 栃木県那珂川町)に伝わるお話です。

このあたりも、江戸時代までは水戸藩の領地でした。

なので、水戸光圀公の足跡と伝説が残っているのですね。

ちなみに、旧名「馬頭町」の「馬頭」も水戸光圀公の命名だそうです(文献6)

【あらすじ】文献6 及び 腰巻竹の説明看板(那珂川町観光協会)より

旧馬頭町、現在の那珂川町に、那珂川の支流の武茂川(むもがわ)という川が流れています。

そこの川が作る淵に大きな岩があり、『御前岩(ごぜんいわ・おんまえいわ)』と呼ばれていました。

ある日、領地検分に来た光圀公は、その巨岩を見て驚きました。

女性のある部分にそっくりなのです。

『これは天下の奇岩岩じゃ!』と光圀公は驚きましたが、『こんな岩が皆の眼に触れるのはよくない。街道側から見えないように竹を植えて目隠しをするとよかろう」と指示をし、岩の対岸に竹を植えさせて、街道から見えないようにしました。

竹が密集して生えているその場所は、今でも「腰巻竹」と呼ばれています。

【訪問記】

2010年の8月に訪れた時のことを書きます。

栃木県那珂川町の旧馬頭町地区には、那珂川の支流 武茂川(むもがわ)が流れています。

切り立った崖の下を流れる清流。

川の向こうの、崖の大岩の一つが「御前岩」です。

御前岩の向かい岸に、「腰巻竹」と呼ばれる竹藪があり、由来を説明する那珂川町観光協会による看板もありました。

竹藪は鬱蒼と茂っており、川のそばを走る道路からは、御前岩は直接見えません(^m^)

光圀公の教えは、いまも忠実に守られております

でもこの竹藪がまた、いい風情となっています

。

。さて看板の説明文によると、男性のある部分にそっくりな「オンマラ様」と呼ばれる巨石が、同町大字大内久通地区にある「サイマラ淵」にあったそうですが、明治末期の大洪水で、「あわれにも崩れてサイマラ淵に沈んでしまった」そうです

今も健在な御前石も、沈んでしまったオンマラ様も、古くからの五穀豊穣や子宝祈願、安産祈願の信仰を、今に伝えているのですね

名物「ごりやく まんじゅう」

御前岩の近くにはドライブインも兼ねたお土産屋さんがあって、そこの名物のおまんじゅう。

ニッキ(シナモン)風味で結構美味しかったです

。

。形は言われなければ解りません

ご利益ありそうですよ♪

私が行ったときには、おっさんが3人ほど、大量に箱で買っておられました・・・。子宝か安産か五穀豊穣を願って、大量買い・・・かな?(会話から違う雰囲気も(笑))

私が行ったときには、おっさんが3人ほど、大量に箱で買っておられました・・・。子宝か安産か五穀豊穣を願って、大量買い・・・かな?(会話から違う雰囲気も(笑))

おまんじゅうの箱の中には、御前岩の由来のしおりも入っていました

。

。御前岩とその周りの川沿いは、散策路としてきれいに整備されており、水も空気も綺麗で素敵な場所でした

【参考文献】

6. 「カラーブックス804 水戸黄門紀行」 鈴木一夫 著 保育社

****************************

・・・ということで、3回にわたり、水戸のご老公にまつわる、ちょっと怖いお話、そして『わーお(≧▽≦)』なお話&小さな旅を、紹介させて頂きました。

ご老公の足跡が数多く残る、茨城県央~県北エリア。

突っ込みどころ満載!な話も、多数伝わります(^m^)。

ドライブがてら、これからも少しずつ探訪したいと思いました(^^)。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

コメントフォーム