2017年11月21日

シリーズ「筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて」 (3)夫女之原、夫女石

シリーズ「筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて」 (3)夫女之原、夫女石

江戸中期の”ガイドブック” 『筑波山名跡誌』(上生菴亮盛 著)に書かれた名所・旧跡を訪ね、興味のおもむくまま♪ 関連する話題も調べるシリーズです。

(筑波山名跡誌に記載されている順ではありませんので、その点、ご了承ください)

今までのお話

→ シリーズ『筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて』 (1)常陸帯宮(前編)

→ シリーズ『筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて』 (1)常陸帯宮(前編)

→ シリーズ『筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて』 (1) 常陸帯宮(後編)

→ シリーズ『筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて』 (1) 常陸帯宮(後編)

→ シリーズ「筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて」 (2)男女川(水源)

→ シリーズ「筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて」 (2)男女川(水源)

第3回の今回は、『夫女之原、夫女石』についてです。

『筑波山名跡誌』の文章をそのまま引用しますと(文献1)、

『夫女之原(ぶじょがはら) 夫女石(ぶじょいし) 筑波町の東に曠々(こうこう)たる芝原あり。原の離附(みなみより)に方五六丈の奇石二つあり。其形男女の並たる如くなれば、夫女石とも、夫婦石とも、陰陽石とも名付(なづく)。此石に依て夫女が原といふ。』

『夫女之原(ぶじょがはら) 夫女石(ぶじょいし) 筑波町の東に曠々(こうこう)たる芝原あり。原の離附(みなみより)に方五六丈の奇石二つあり。其形男女の並たる如くなれば、夫女石とも、夫婦石とも、陰陽石とも名付(なづく)。此石に依て夫女が原といふ。』

春と秋の年に2回行われる、筑波山の『御座替祭』。

明治以前は、御座替祭で、お神輿は必ず、この夫女石に立ち寄ったとのことです(文献2)。

この写真の二つ1組の巨石が、その夫女石です。

和銅六年(713年)に編纂が命ぜられ、養老五年(721年)頃成立したと考えられる(文献2)、古代の地誌である『常陸国風土記』。

また天平宝字三年(759年)成立したという、現存する最古の歌集『万葉集』。

これらの文献に出てくるのが、『筑波峰之会(つくばのかがい)』(常陸国風土記)、『嬥歌会(かがい)』(万葉集)。

『歌垣(うたがき)』とも呼ばれる集まりで、男女が集まって歌を交わしたり踊ったりと、要は合コン・出会いの会だったようです 。

。

その古代の合コンが行われたのが『裳羽服津(もはきつ)』と呼ばれる場所で、筑波山のどこにあったかは候補地はいくつもあるようですが、有力な候補地に、先に書いた『夫女之原』が挙げられます。

(文献2では、裳羽服津は夫女之原だと言い切っていたりします)

夫女石のある一帯、つまり夫女ヶ原は、現在はつくば市が運営する宿泊・キャンプ場施設『筑波ふれあいの里』となっています。

施設内の案内図。

広い敷地の一角の木立の中に、2つの巨石が寄り添うようにたたずんでいます。

夫女石の説明板あり。

『筑波山名跡誌』によると、

当時、それぞれの石の上に桜の木が生えていたようで、それを描いた挿絵も同書にあります。

同書の文を引用しますと、

『二木相対して、枝を交(まじ)ゆ。斯(かか)る非情の木石までも、陰陽不離の理(ことはり)を顕(あら)はす。皆是二柱(ふたばしら)の神徳なるべし』

当時はこの辺りは草原で、その中に、それぞれ桜の木が生えた夫女石が佇んでいたようです(山の上の方から夫女石が見えた旨の記載も同書にあります)。

その姿が、まるで『筑波山の夫婦神二柱の姿を現している』と考えられたのですね

その姿が、まるで『筑波山の夫婦神二柱の姿を現している』と考えられたのですね 。

。

聖なる夫婦の巨石がある、草原。

確かにこういう草原なら、嬥歌会を行いたくなりますね 。

。

今は林の中にある夫女石。

これはこれで、趣があります。

(森の中でこっそり逢っているような )

)

別の角度から。

『筑波山名跡誌』が書かれた江戸時代の中頃、この辺りは草原で、なおかつ、この岩に桜の木が生えてたとは、ちょっと想像できないですね~。

さて、万葉集で歌われる『筑波山』を題材にした歌の多くは恋の歌で、かなり赤裸々な内容だったりします。

(文献3)

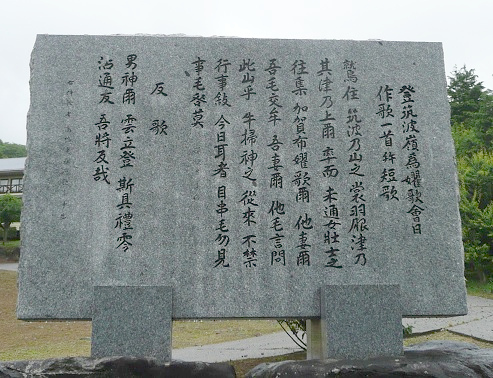

筑波ふれあいの里に敷地内に建てられた、りっぱな石碑には、万葉集にある『鷲の住む・・・』で始まる

高橋虫麻呂の有名な歌(巻第九・千七五九)とその反歌(巻第九・千七六十)が、原文(万葉仮名)で 書かれています。

書かれています。

この偉そうな 万葉仮名でめまいを起こしてはいけません(笑)

万葉仮名でめまいを起こしてはいけません(笑)

この高橋虫麻呂の歌も、赤裸々なというか情熱的なというか、夫婦で嬥歌会に参加して(既婚者も参加していた模様 )、お互い、別の人と楽しんじゃっても、今夜は特別な夜だからOK!という歌なのです。

)、お互い、別の人と楽しんじゃっても、今夜は特別な夜だからOK!という歌なのです。

こういう歌が多いので、『嬥歌会(かがい)』と聞くと、いろんな妄想が飛び交うわけです(^m^)

※その内容を考えると、この威風堂々として石製(たぶん、筑波山系の花崗岩)に、漢字が並んだ万葉仮名で、すんごい内容の歌を掲げている、愉快な石碑なのではないかな、この石碑

ところで、明治41年に書かれた 『筑波誌 <筑波山神社版>』(文献3)の『裳萩津(もはぎつ』の項には

『又 妹背ヶ原(いもせがはら) 夫女原(ぶじょがはら) 亀ヶ岡(をか)等(とう)の名あり』

とあり、

神社に伝わる古い書籍にある(『舊記(きうき)に見えたり』)として、

上代に、毎年2月8月の両月のそれぞれ2日間に、

裳萩津の東西に引き幕を張り(『幄(あく)をはり』)、

西には『童男』を東には『童女』を集め、

その間に『歌垣と称し垣を結い』、

『童男が先つ掛歌(かけうた)を同音に歌ふ、次に童女が和歌(こたへうた)を同音に歌ふ、これを嬥歌の祭りといふ』

なお『童男は十三歳以下、童女は十二歳以下』

だったそうで、『此の祭り、絶えたるはいつ頃なるか定かならず』

だそうです。

これを読むと、万葉集にある恋の歌とは趣が違う、子供達の神事のような感じです。

そうすると、現在の、夫女ヶ原=つくば市筑波ふれあいの里 は子供たちの合宿所・研修所として、ぴったりな気もします 。

。

そば打ち、草木染めなどの体験もできる施設もあり。

うちの子供達も、市のイベントで泊まったことあります。

またバーベキュー施設もあるので、婚活イベントも出来そう 。

。

(実際、やっていそう♪)

どちらにしても、古代から現代に至るまで、夫女ヶ原は、生きている土地!という気がします

続きます♪

→ シリーズ「筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて」 (4)亀之岳

************************************************************

【参考文献】

1. 『筑波山名跡誌 安永期の貴重な地誌再現』 上生庵亮盛 著 桐原光明 解説 (ふるさと文庫) 筑波書林

2. 茨城県立歴史館 企画展図録『特別展 筑波山―神と仏の御座す山―』

3. 『万葉集にいきる筑波山』 宮本千代子 著 常陽新聞新社出版局 発行 新幹社 発売

4. 『筑波誌 <筑波山神社版>』 杉山友章 著 崙書房

江戸中期の”ガイドブック” 『筑波山名跡誌』(上生菴亮盛 著)に書かれた名所・旧跡を訪ね、興味のおもむくまま♪ 関連する話題も調べるシリーズです。

(筑波山名跡誌に記載されている順ではありませんので、その点、ご了承ください)

今までのお話

→ シリーズ『筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて』 (1)常陸帯宮(前編)

→ シリーズ『筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて』 (1)常陸帯宮(前編) → シリーズ『筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて』 (1) 常陸帯宮(後編)

→ シリーズ『筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて』 (1) 常陸帯宮(後編) → シリーズ「筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて」 (2)男女川(水源)

→ シリーズ「筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて」 (2)男女川(水源)第3回の今回は、『夫女之原、夫女石』についてです。

『筑波山名跡誌』の文章をそのまま引用しますと(文献1)、

『夫女之原(ぶじょがはら) 夫女石(ぶじょいし) 筑波町の東に曠々(こうこう)たる芝原あり。原の離附(みなみより)に方五六丈の奇石二つあり。其形男女の並たる如くなれば、夫女石とも、夫婦石とも、陰陽石とも名付(なづく)。此石に依て夫女が原といふ。』

『夫女之原(ぶじょがはら) 夫女石(ぶじょいし) 筑波町の東に曠々(こうこう)たる芝原あり。原の離附(みなみより)に方五六丈の奇石二つあり。其形男女の並たる如くなれば、夫女石とも、夫婦石とも、陰陽石とも名付(なづく)。此石に依て夫女が原といふ。』春と秋の年に2回行われる、筑波山の『御座替祭』。

明治以前は、御座替祭で、お神輿は必ず、この夫女石に立ち寄ったとのことです(文献2)。

この写真の二つ1組の巨石が、その夫女石です。

和銅六年(713年)に編纂が命ぜられ、養老五年(721年)頃成立したと考えられる(文献2)、古代の地誌である『常陸国風土記』。

また天平宝字三年(759年)成立したという、現存する最古の歌集『万葉集』。

これらの文献に出てくるのが、『筑波峰之会(つくばのかがい)』(常陸国風土記)、『嬥歌会(かがい)』(万葉集)。

『歌垣(うたがき)』とも呼ばれる集まりで、男女が集まって歌を交わしたり踊ったりと、要は合コン・出会いの会だったようです

。

。その古代の合コンが行われたのが『裳羽服津(もはきつ)』と呼ばれる場所で、筑波山のどこにあったかは候補地はいくつもあるようですが、有力な候補地に、先に書いた『夫女之原』が挙げられます。

(文献2では、裳羽服津は夫女之原だと言い切っていたりします)

夫女石のある一帯、つまり夫女ヶ原は、現在はつくば市が運営する宿泊・キャンプ場施設『筑波ふれあいの里』となっています。

施設内の案内図。

広い敷地の一角の木立の中に、2つの巨石が寄り添うようにたたずんでいます。

夫女石の説明板あり。

『筑波山名跡誌』によると、

当時、それぞれの石の上に桜の木が生えていたようで、それを描いた挿絵も同書にあります。

同書の文を引用しますと、

『二木相対して、枝を交(まじ)ゆ。斯(かか)る非情の木石までも、陰陽不離の理(ことはり)を顕(あら)はす。皆是二柱(ふたばしら)の神徳なるべし』

当時はこの辺りは草原で、その中に、それぞれ桜の木が生えた夫女石が佇んでいたようです(山の上の方から夫女石が見えた旨の記載も同書にあります)。

その姿が、まるで『筑波山の夫婦神二柱の姿を現している』と考えられたのですね

その姿が、まるで『筑波山の夫婦神二柱の姿を現している』と考えられたのですね 。

。聖なる夫婦の巨石がある、草原。

確かにこういう草原なら、嬥歌会を行いたくなりますね

。

。今は林の中にある夫女石。

これはこれで、趣があります。

(森の中でこっそり逢っているような

)

)

別の角度から。

『筑波山名跡誌』が書かれた江戸時代の中頃、この辺りは草原で、なおかつ、この岩に桜の木が生えてたとは、ちょっと想像できないですね~。

さて、万葉集で歌われる『筑波山』を題材にした歌の多くは恋の歌で、かなり赤裸々な内容だったりします。

(文献3)

筑波ふれあいの里に敷地内に建てられた、りっぱな石碑には、万葉集にある『鷲の住む・・・』で始まる

高橋虫麻呂の有名な歌(巻第九・千七五九)とその反歌(巻第九・千七六十)が、原文(万葉仮名)で

書かれています。

書かれています。この偉そうな

万葉仮名でめまいを起こしてはいけません(笑)

万葉仮名でめまいを起こしてはいけません(笑)この高橋虫麻呂の歌も、赤裸々なというか情熱的なというか、夫婦で嬥歌会に参加して(既婚者も参加していた模様

)、お互い、別の人と楽しんじゃっても、今夜は特別な夜だからOK!という歌なのです。

)、お互い、別の人と楽しんじゃっても、今夜は特別な夜だからOK!という歌なのです。こういう歌が多いので、『嬥歌会(かがい)』と聞くと、いろんな妄想が飛び交うわけです(^m^)

※その内容を考えると、この威風堂々として石製(たぶん、筑波山系の花崗岩)に、漢字が並んだ万葉仮名で、すんごい内容の歌を掲げている、愉快な石碑なのではないかな、この石碑

ところで、明治41年に書かれた 『筑波誌 <筑波山神社版>』(文献3)の『裳萩津(もはぎつ』の項には

『又 妹背ヶ原(いもせがはら) 夫女原(ぶじょがはら) 亀ヶ岡(をか)等(とう)の名あり』

とあり、

神社に伝わる古い書籍にある(『舊記(きうき)に見えたり』)として、

上代に、毎年2月8月の両月のそれぞれ2日間に、

裳萩津の東西に引き幕を張り(『幄(あく)をはり』)、

西には『童男』を東には『童女』を集め、

その間に『歌垣と称し垣を結い』、

『童男が先つ掛歌(かけうた)を同音に歌ふ、次に童女が和歌(こたへうた)を同音に歌ふ、これを嬥歌の祭りといふ』

なお『童男は十三歳以下、童女は十二歳以下』

だったそうで、『此の祭り、絶えたるはいつ頃なるか定かならず』

だそうです。

これを読むと、万葉集にある恋の歌とは趣が違う、子供達の神事のような感じです。

そうすると、現在の、夫女ヶ原=つくば市筑波ふれあいの里 は子供たちの合宿所・研修所として、ぴったりな気もします

。

。そば打ち、草木染めなどの体験もできる施設もあり。

うちの子供達も、市のイベントで泊まったことあります。

またバーベキュー施設もあるので、婚活イベントも出来そう

。

。(実際、やっていそう♪)

どちらにしても、古代から現代に至るまで、夫女ヶ原は、生きている土地!という気がします

続きます♪

→ シリーズ「筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて」 (4)亀之岳

************************************************************

【参考文献】

1. 『筑波山名跡誌 安永期の貴重な地誌再現』 上生庵亮盛 著 桐原光明 解説 (ふるさと文庫) 筑波書林

2. 茨城県立歴史館 企画展図録『特別展 筑波山―神と仏の御座す山―』

3. 『万葉集にいきる筑波山』 宮本千代子 著 常陽新聞新社出版局 発行 新幹社 発売

4. 『筑波誌 <筑波山神社版>』 杉山友章 著 崙書房

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

コメントフォーム