2017年11月03日

シリーズ「筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて」 (2)男女川(水源)

シリーズ「筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて」 (2)男女川(水源)

江戸中期の”ガイドブック” 『筑波山名跡誌』(上生菴亮盛 著)に書かれた名所・旧跡を訪ね、興味のおもむくまま♪ 関連する話題も調べるシリーズです。

(筑波山名跡誌に記載されている順ではありませんので、その点、ご了承ください)

前回までは、筑波山(男体山頂近く)にある、『常陸帯宮(常陸帯神社)』の祠についてでした。

前回 → シリーズ筑波山名跡誌 (1) 常陸帯宮(後編)

前回 → シリーズ筑波山名跡誌 (1) 常陸帯宮(後編)

第2回目の今回は『男女川』。

その水源についてです。

【筑波山に2つある『男女川』】

筑波山の山中に端を発して流れる『男女川(みなのがわ)』

男女川は、やがて、筑波山麓を流れる桜川に合流し、霞ヶ浦に流れ込みます。

『男女川』と名付けられる川は、筑波山の南面(つくば市側)を流れる川が有名ですが、

実は 、北面(桜川市)側にも同じ名前の川があるのは、あまり知られていません。

、北面(桜川市)側にも同じ名前の川があるのは、あまり知られていません。

南側(つくば市側)の『男女川』は、源流の時から『男女川』と呼ばれていますが、

北面(桜川市)の『男女川』は、男体山から端を発する『男ノ川(おのかわ)』と女体山から端を発する『女ノ川(めのかわ)』が合流し、『男女川』となって桜川に合流します。

古今和歌集や百人一首で有名な、陽成院の

『筑波嶺の 峰より落つる 男女川 恋ぞつもりて 淵となりぬる(つくばねの みねよりおつる みなのがわ こいぞつもりて ふちとなりぬる)』

の歌は、どちらの男女川をうたっているのか??

は、実は不明だそうです

(…といいますか、京の都でイメージで歌っているので、正直、どちらでもない=どちらでも良い …ということですね )。

)。

ですが、南面側には、江戸時代に発展を遂げた知足院中禅寺(現在の筑波山神社エリア)があるので、南面の方の男女川が有名になったのかと推測します 。

。

※個人的には、(私はつくば市民ですが)桜川市の方の

『男ノ川』+『女ノ川』 → 『男女川』

の方が、よりロマンティック な感じで軍配を上げたいですが。

な感じで軍配を上げたいですが。

【筑波山名跡誌にある男女川】

…前置きが長くなりました。

『筑波山名跡誌』に書かれているのは、知足院中禅寺そばを流れる、つまり、筑波山の南面の『男女川』です。

ということで、ここからは筑波山南面(つくば市側)を流れる『男女川』について書きます。

登山道『御幸ヶ原(みゆきがはら)コース』を登っていくと、登山道中ごろに、『男女川源流』の1つがあります。

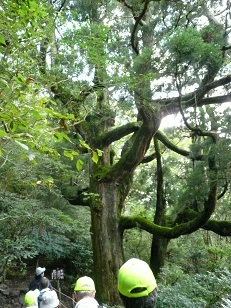

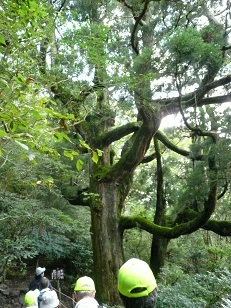

ケーブルカーの路線の上(トンネルの上)を超えてしばらく行くと、巨木群が目立ってきて、ちょっと広くなる場所があります。

(写真は2016年10月に撮影)

この木と岩の向こうの開けた場所が、『筑波山名跡誌』(文献1)にある、男女川(の水源)です 。

。

水量も割と多く、ずっと清水がパイプから流れ出ていました。

岩の間から(パイプを通して)水が湧き出ていて、備え付けのコップなどもあります。

(生水なので、飲めるかどうかは、自己責任で・・・)

ここが古くから知られる、男女川の水源の一つです。

昔はここに茶屋があったそうです(文献1、2、3)。

文献1、2にある古い絵葉書にも、昔あった茶屋の写真が見られます。

ちょうど、現在『男女川』の大きな看板が立っているあたりに、お茶屋があったようです。

文献3によると、慶応2年(1866年)の大雨による土石流で、その茶屋も廻りの巨木も大分流されてしまったそう。

(文献1、2の絵葉書写真がいつのものか不明ですが、大正~昭和のころのように思うので、お茶屋さんは絵葉書の頃は再建・営業されていたのでしょう)

それにしても、このエリアにはまだ何本も見事な巨木があるのは、素晴らしい!

【自然石に彫られた『男女川』の謂れ】

ところで、この場所の道の傍らの苔むした巨石に、文字が彫られている のに、気付かれた方はおられますか?

のに、気付かれた方はおられますか?

ほとんどの登山者は、(本能的にか)水源には気づきますが、この巨石には関心を示さない

・・・といいますか、特に標識もないので、ふつうは気付かないのではないでしょうか。

これが、『筑波山名跡誌』に書かれている、男女川の水源を謳う碑文が彫られた自然石です 。

。

そしてこの碑文は、『筑波山名跡誌』の著者の上生庵亮盛が、彫った(彫らせた?)ようなのです。

著書『筑波山名跡誌』によると、

江戸時代の当時も、『せっかく筑波山に登ったのに、あの有名な男女川の源流がどこか分からなかった~ 』と

』と

いう人が多かったようで、それを嘆いて、自分が、湧き出る泉のそばの自然石に碑文を彫った(彫らせた?) とのこと!

とのこと!

その碑文も同書に書かれています。

長いのであらましだけを紹介すると、

『つくばねの、嶺より落る、みなの川、・・・』と有名な陽成院の歌から始まり、

多くの歌人が歌を詠んだこと、筑波山の姿、

この地を流れるこの川がやがて佐久良川(桜川のことと思われる)に流れていく

・・・それを朽ちることのない石文にする旨を詩的な表現で書かれ、最後に、

『明らかに和らぐ みつのへたつの春 武原 上生庵誌焉』

と締めくくっているとのこと(文献1)。

苔むしていてわかりにくかと思いますが、写真中ほどの上部に『武原』の文字、写真左側のあたりに、『上生・・・』という文字が読めるかと。

巨木に囲まれた源泉の雰囲気とあいまって、碑文の彫られた苔むした岩が神秘的な雰囲気を増しています 。

。

これに気付かないのはもったいない!

(ぜひ、ここにも案内板を作ってくださいませ、筑波山神社 or つくば市 or 茨城県の関係者の方)

現在の筑波山は、特に山頂付近は特別保護区域で、自然石に銘文を彫るのは考えられませんが(^m^)、

当時、やっとの思いで筑波山にまで来て登ったのに、『男女川の源流が見られなかった~(泣)』という人が多いことを憂いての策であろうことは、想像に難くありません。

碑文が出来たおかげで、男女川の源流が人々に気付かれ、愛でられ、茶屋まで出来て人気スポットになったのでしょう(^^)

(碑文については、文献3、4でも触れられています)

この辺りは、巨木が何本もあり、素晴らしく雰囲気があります。

文献5では、『みなのがわ』の『みなの』は、『水無』とも書く旨が書かれています。

水源から湧き出た清水は一度砂に潜って川に見えないからだそうです。

砂に潜った水は、『道を隔てゝ數尋(すうじん)の谷に落つ此處(ここ)を戀(こひ)が淵(ふち)といふ』だそう!

このあたりの道の下の崖(淵)は、『恋が淵』というのですね!← これももっと知られるべき♪

また、古くからの修行の岩屋も見られました。

聖域を示すための注連縄が。

(ここまでは、2016年10月に撮影した写真でした)

登山道『御幸ヶ原コース』で、筑波山登山をされる際は、ぜひ、この男女川の謂れが彫られた自然石(岩)をご覧になってください

【水源は複数】

さて、つくば市側の男女川の水源も、1つだけではありません。

山の各所から湧き出た清水が、小さな流れとなり沢となり、集まって男女川となります。

一般に立ち入ることが出来る場所でも2箇所あり、上述したものがその1つです。

一般に立ち入ることが出来る場所でも2箇所あり、上述したものがその1つです。

(注意:名称が紛らわしいのもあり、この2つを一緒にしてしまっている記事もネット上でよく見かけます)

この古くから知られる男女川水源のほかに、もう1箇所、近年、とても行きやすくなった場所にもあります。

ここからはケーブルカーで楽々行ける方の男女川水源のご案内。

ここは5年ほど前に遊歩道が整備されて、人気が出てきた場所です。

御幸ヶ原(ここからは2012年8月撮影の写真です)。

ケーブルカー終点の御幸が原(売店があるエリア)の一角に遊歩道入口があります。

遊歩道入口から徒歩1~2分ほどで、『紫峰杉』と『男女川水源』があります。

まずはすぐに見える紫峰杉。

一般公募で名づけられました。

筑波山神社が作成した説明板には、『紫峰杉』の名ととともに、命名者の方のお名前も記載されています。

紫峰杉をちょっと過ぎたところ、『男女川水源』の1つがあります。

こちらにも『男女川水源』と書かれた筑波山神社の看板あり。

この時(2012年8月)はあまり水はありませんでした。

ということで、今回は、男女川の水源について、江戸時代の文献『筑波山名跡誌』の記載を元に、辿ってみました。

足に自信のある方は、ぜひ、登山道(御幸ヶ原コース)の途中にある男女川の水源と、その近くの(自然岩の)石碑を見つけて見て下さいね!

このシリーズ、続きます♪

→ シリーズ「筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて」 (3)夫女之原、夫女石

********************************************************************

【参考文献】

1. 『筑波山名跡誌 安永期の貴重な地誌再現』 上生庵亮盛 著 桐原光明 解説 (ふるさと文庫) 筑波書林

2.『関東の名山 筑波山 筑波山神社案内記』 日本地図センター編集 筑波山神社発行

3.『筑波歴史散歩』 宮本宣一 著 日経事業出版センター

4.『筑波山 <交通世界社版>』 岩上長作 著 崙書房

5.『筑波誌 <筑波山神社版>』 杉山友章 著 崙書房

江戸中期の”ガイドブック” 『筑波山名跡誌』(上生菴亮盛 著)に書かれた名所・旧跡を訪ね、興味のおもむくまま♪ 関連する話題も調べるシリーズです。

(筑波山名跡誌に記載されている順ではありませんので、その点、ご了承ください)

前回までは、筑波山(男体山頂近く)にある、『常陸帯宮(常陸帯神社)』の祠についてでした。

前回 → シリーズ筑波山名跡誌 (1) 常陸帯宮(後編)

前回 → シリーズ筑波山名跡誌 (1) 常陸帯宮(後編)

第2回目の今回は『男女川』。

その水源についてです。

【筑波山に2つある『男女川』】

筑波山の山中に端を発して流れる『男女川(みなのがわ)』

男女川は、やがて、筑波山麓を流れる桜川に合流し、霞ヶ浦に流れ込みます。

『男女川』と名付けられる川は、筑波山の南面(つくば市側)を流れる川が有名ですが、

実は

、北面(桜川市)側にも同じ名前の川があるのは、あまり知られていません。

、北面(桜川市)側にも同じ名前の川があるのは、あまり知られていません。南側(つくば市側)の『男女川』は、源流の時から『男女川』と呼ばれていますが、

北面(桜川市)の『男女川』は、男体山から端を発する『男ノ川(おのかわ)』と女体山から端を発する『女ノ川(めのかわ)』が合流し、『男女川』となって桜川に合流します。

古今和歌集や百人一首で有名な、陽成院の

『筑波嶺の 峰より落つる 男女川 恋ぞつもりて 淵となりぬる(つくばねの みねよりおつる みなのがわ こいぞつもりて ふちとなりぬる)』

の歌は、どちらの男女川をうたっているのか??

は、実は不明だそうです

(…といいますか、京の都でイメージで歌っているので、正直、どちらでもない=どちらでも良い …ということですね

)。

)。ですが、南面側には、江戸時代に発展を遂げた知足院中禅寺(現在の筑波山神社エリア)があるので、南面の方の男女川が有名になったのかと推測します

。

。※個人的には、(私はつくば市民ですが)桜川市の方の

『男ノ川』+『女ノ川』 → 『男女川』

の方が、よりロマンティック

な感じで軍配を上げたいですが。

な感じで軍配を上げたいですが。【筑波山名跡誌にある男女川】

…前置きが長くなりました。

『筑波山名跡誌』に書かれているのは、知足院中禅寺そばを流れる、つまり、筑波山の南面の『男女川』です。

ということで、ここからは筑波山南面(つくば市側)を流れる『男女川』について書きます。

登山道『御幸ヶ原(みゆきがはら)コース』を登っていくと、登山道中ごろに、『男女川源流』の1つがあります。

ケーブルカーの路線の上(トンネルの上)を超えてしばらく行くと、巨木群が目立ってきて、ちょっと広くなる場所があります。

(写真は2016年10月に撮影)

この木と岩の向こうの開けた場所が、『筑波山名跡誌』(文献1)にある、男女川(の水源)です

。

。

水量も割と多く、ずっと清水がパイプから流れ出ていました。

岩の間から(パイプを通して)水が湧き出ていて、備え付けのコップなどもあります。

(生水なので、飲めるかどうかは、自己責任で・・・)

ここが古くから知られる、男女川の水源の一つです。

昔はここに茶屋があったそうです(文献1、2、3)。

文献1、2にある古い絵葉書にも、昔あった茶屋の写真が見られます。

ちょうど、現在『男女川』の大きな看板が立っているあたりに、お茶屋があったようです。

文献3によると、慶応2年(1866年)の大雨による土石流で、その茶屋も廻りの巨木も大分流されてしまったそう。

(文献1、2の絵葉書写真がいつのものか不明ですが、大正~昭和のころのように思うので、お茶屋さんは絵葉書の頃は再建・営業されていたのでしょう)

それにしても、このエリアにはまだ何本も見事な巨木があるのは、素晴らしい!

【自然石に彫られた『男女川』の謂れ】

ところで、この場所の道の傍らの苔むした巨石に、文字が彫られている

のに、気付かれた方はおられますか?

のに、気付かれた方はおられますか?ほとんどの登山者は、(本能的にか)水源には気づきますが、この巨石には関心を示さない

・・・といいますか、特に標識もないので、ふつうは気付かないのではないでしょうか。

これが、『筑波山名跡誌』に書かれている、男女川の水源を謳う碑文が彫られた自然石です

。

。そしてこの碑文は、『筑波山名跡誌』の著者の上生庵亮盛が、彫った(彫らせた?)ようなのです。

著書『筑波山名跡誌』によると、

江戸時代の当時も、『せっかく筑波山に登ったのに、あの有名な男女川の源流がどこか分からなかった~

』と

』という人が多かったようで、それを嘆いて、自分が、湧き出る泉のそばの自然石に碑文を彫った(彫らせた?)

とのこと!

とのこと!その碑文も同書に書かれています。

長いのであらましだけを紹介すると、

『つくばねの、嶺より落る、みなの川、・・・』と有名な陽成院の歌から始まり、

多くの歌人が歌を詠んだこと、筑波山の姿、

この地を流れるこの川がやがて佐久良川(桜川のことと思われる)に流れていく

・・・それを朽ちることのない石文にする旨を詩的な表現で書かれ、最後に、

『明らかに和らぐ みつのへたつの春 武原 上生庵誌焉』

と締めくくっているとのこと(文献1)。

苔むしていてわかりにくかと思いますが、写真中ほどの上部に『武原』の文字、写真左側のあたりに、『上生・・・』という文字が読めるかと。

巨木に囲まれた源泉の雰囲気とあいまって、碑文の彫られた苔むした岩が神秘的な雰囲気を増しています

。

。これに気付かないのはもったいない!

(ぜひ、ここにも案内板を作ってくださいませ、筑波山神社 or つくば市 or 茨城県の関係者の方)

現在の筑波山は、特に山頂付近は特別保護区域で、自然石に銘文を彫るのは考えられませんが(^m^)、

当時、やっとの思いで筑波山にまで来て登ったのに、『男女川の源流が見られなかった~(泣)』という人が多いことを憂いての策であろうことは、想像に難くありません。

碑文が出来たおかげで、男女川の源流が人々に気付かれ、愛でられ、茶屋まで出来て人気スポットになったのでしょう(^^)

(碑文については、文献3、4でも触れられています)

この辺りは、巨木が何本もあり、素晴らしく雰囲気があります。

文献5では、『みなのがわ』の『みなの』は、『水無』とも書く旨が書かれています。

水源から湧き出た清水は一度砂に潜って川に見えないからだそうです。

砂に潜った水は、『道を隔てゝ數尋(すうじん)の谷に落つ此處(ここ)を戀(こひ)が淵(ふち)といふ』だそう!

このあたりの道の下の崖(淵)は、『恋が淵』というのですね!← これももっと知られるべき♪

また、古くからの修行の岩屋も見られました。

聖域を示すための注連縄が。

(ここまでは、2016年10月に撮影した写真でした)

登山道『御幸ヶ原コース』で、筑波山登山をされる際は、ぜひ、この男女川の謂れが彫られた自然石(岩)をご覧になってください

【水源は複数】

さて、つくば市側の男女川の水源も、1つだけではありません。

山の各所から湧き出た清水が、小さな流れとなり沢となり、集まって男女川となります。

一般に立ち入ることが出来る場所でも2箇所あり、上述したものがその1つです。

一般に立ち入ることが出来る場所でも2箇所あり、上述したものがその1つです。(注意:名称が紛らわしいのもあり、この2つを一緒にしてしまっている記事もネット上でよく見かけます)

この古くから知られる男女川水源のほかに、もう1箇所、近年、とても行きやすくなった場所にもあります。

ここからはケーブルカーで楽々行ける方の男女川水源のご案内。

ここは5年ほど前に遊歩道が整備されて、人気が出てきた場所です。

御幸ヶ原(ここからは2012年8月撮影の写真です)。

ケーブルカー終点の御幸が原(売店があるエリア)の一角に遊歩道入口があります。

遊歩道入口から徒歩1~2分ほどで、『紫峰杉』と『男女川水源』があります。

まずはすぐに見える紫峰杉。

一般公募で名づけられました。

筑波山神社が作成した説明板には、『紫峰杉』の名ととともに、命名者の方のお名前も記載されています。

紫峰杉をちょっと過ぎたところ、『男女川水源』の1つがあります。

こちらにも『男女川水源』と書かれた筑波山神社の看板あり。

この時(2012年8月)はあまり水はありませんでした。

ということで、今回は、男女川の水源について、江戸時代の文献『筑波山名跡誌』の記載を元に、辿ってみました。

足に自信のある方は、ぜひ、登山道(御幸ヶ原コース)の途中にある男女川の水源と、その近くの(自然岩の)石碑を見つけて見て下さいね!

このシリーズ、続きます♪

→ シリーズ「筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて」 (3)夫女之原、夫女石

********************************************************************

【参考文献】

1. 『筑波山名跡誌 安永期の貴重な地誌再現』 上生庵亮盛 著 桐原光明 解説 (ふるさと文庫) 筑波書林

2.『関東の名山 筑波山 筑波山神社案内記』 日本地図センター編集 筑波山神社発行

3.『筑波歴史散歩』 宮本宣一 著 日経事業出版センター

4.『筑波山 <交通世界社版>』 岩上長作 著 崙書房

5.『筑波誌 <筑波山神社版>』 杉山友章 著 崙書房

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

コメントフォーム