2017年05月10日

茨城こんなもの見つけた♪(31) 絵本『がまの油』

茨城こんなもの見つけた♪(31) 絵本『がまの油』

今回は、全国で販売されているものですが、内容が筑波山に深く関わるものなので、取り上げました。

『ガマの油売り口上』、

土日・祝日に筑波山神社の境内(随神門脇)等で、

保存会の方が実演されているのを御覧になった方も多いでことしょう。

つくば市の認定地域文化財にも指定されている『筑波山ガマの油売り口上』

参考:つくば市ホームページ『文化財の保護』

参考:つくば市ホームページ『文化財の保護』

http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14214/14274/370/000242.html

江戸時代中期、永井村(現在の土浦市)の兵助という人が、筑波山頂の奇岩の一つ、雄龍石の元で、ガマの油を売る口上を考えたということで、その雄龍石が、『ガマ石』と呼ばれるようになって現在に至っています。

参考: 筑波山神社ホームページ『みどころ』

参考: 筑波山神社ホームページ『みどころ』

http://www.tsukubasanjinja.jp/guide/midokoro.html

その『ガマの油売り口上』の、あの軽快な口上が、なんと絵本になっていました!

『声にだすことばえほん がまの油』

ほるぷ出版

長谷川義史 絵 齋藤孝 文

絵本のカバーのそでにある文章より:

「さあさ、お立ちあい、

ご用とおいそぎのないかたは、ゆっくりと聞いておいで」

「てまえ持ちいだしたるは、四六のがまだ」

「二枚が四枚、四枚が八枚、八枚が十六枚・・・・・・」

物売りの口上の決定版、「がまの油」が、声にだして読んで楽しく、

絵を見ておかしい絵本になりました。

文の齋藤孝さんは、『声に出して読む○○』で有名ですよね。

長谷川義史さんの絵は、豪放磊落にして味わい深く、見ていてとても楽しくなる絵です。

そして、長い年月受けつがれてきた、『ガマの油売り口上』の軽妙なことば

・・・といえば、楽しくないわけありません!

絵本の構成としてのしゃれっ気もたっぷり♪

例えば、

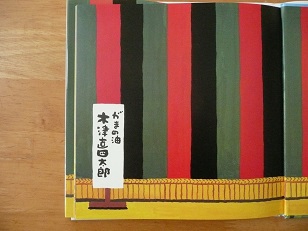

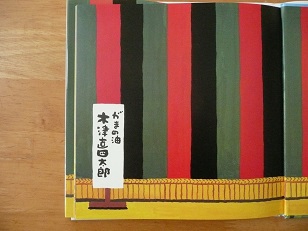

表紙の見返しには、緞帳の背景とともに、この絵本の設定らしい演目と演者が書かれた演目台(めくり台)の絵があり

『がまの油 木津直四太郎』

裏表紙の見返しにあるめくり台には、次の演目と演者という設定らしい

『バナナの叩き売り 皮無一太郎』

・・・それぞれ、名前はなんと読むのでしょう?

多分、前者は『きづ なおしたろう』 → 傷 治したろう

後者は『かわ むいたろう』 → 皮 むいたろう

ですね(^m^)

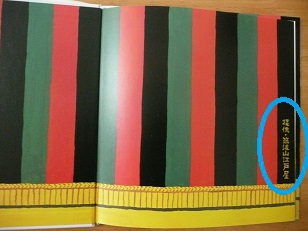

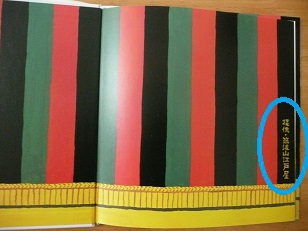

なお、表紙・裏表紙の両方の見返しには、『提供・筑波山江戸屋』

の文字も。

(写真で、青い丸で囲った中)

フィクション・ノンフィクションを併せ持つ設定のようで、

先の『演者の名前』は、絵本の設定というフィクション。

そして、『提供・筑波山江戸屋』は、実在のホテル、筑波山江戸屋。

この絵本の初版は2005年で、この当時、第十九代永井兵助を襲名されていたのは、江戸屋さんの大女将さんだったので、その関係ではないかと推察します。

ちなみに、現在は第二十代永井兵助がおられます。

さて気になる実際の絵本の内容は

・・・是非、実物を御覧になって下さい

ストーリーには最後にオチもあります

また口上に出てくることばについても、しっかり用語解説のチラシも入っています(無くさないように要注意)。

この絵本を使って、がまの油売り口上を声に出してみると、本当に楽しい 。

。

まず、この楽しい絵を見ていると、声に出して言いたくなること、請け合い!

つくば市内でも、この絵本の存在はあまり知られていないのでは??

絵本の巻末で、

『物売り口上は、「心意気」を売る』と題された一文が掲載されています。

「心意気」・・・確かにそうですね

親子で一緒に声に出して読むのはもちろん、大人でも、声に出して読みたくなる、楽しくなる絵本です。

つくば市はもちろん、筑波山系に接する自治体の幼稚園・小学校での「読み聞かせ」などに、是非取り入れてほしいなぁ♪と思います

今回は、全国で販売されているものですが、内容が筑波山に深く関わるものなので、取り上げました。

『ガマの油売り口上』、

土日・祝日に筑波山神社の境内(随神門脇)等で、

保存会の方が実演されているのを御覧になった方も多いでことしょう。

つくば市の認定地域文化財にも指定されている『筑波山ガマの油売り口上』

参考:つくば市ホームページ『文化財の保護』

参考:つくば市ホームページ『文化財の保護』http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14214/14274/370/000242.html

江戸時代中期、永井村(現在の土浦市)の兵助という人が、筑波山頂の奇岩の一つ、雄龍石の元で、ガマの油を売る口上を考えたということで、その雄龍石が、『ガマ石』と呼ばれるようになって現在に至っています。

参考: 筑波山神社ホームページ『みどころ』

参考: 筑波山神社ホームページ『みどころ』 http://www.tsukubasanjinja.jp/guide/midokoro.html

その『ガマの油売り口上』の、あの軽快な口上が、なんと絵本になっていました!

『声にだすことばえほん がまの油』

ほるぷ出版

長谷川義史 絵 齋藤孝 文

絵本のカバーのそでにある文章より:

「さあさ、お立ちあい、

ご用とおいそぎのないかたは、ゆっくりと聞いておいで」

「てまえ持ちいだしたるは、四六のがまだ」

「二枚が四枚、四枚が八枚、八枚が十六枚・・・・・・」

物売りの口上の決定版、「がまの油」が、声にだして読んで楽しく、

絵を見ておかしい絵本になりました。

文の齋藤孝さんは、『声に出して読む○○』で有名ですよね。

長谷川義史さんの絵は、豪放磊落にして味わい深く、見ていてとても楽しくなる絵です。

そして、長い年月受けつがれてきた、『ガマの油売り口上』の軽妙なことば

・・・といえば、楽しくないわけありません!

絵本の構成としてのしゃれっ気もたっぷり♪

例えば、

表紙の見返しには、緞帳の背景とともに、この絵本の設定らしい演目と演者が書かれた演目台(めくり台)の絵があり

『がまの油 木津直四太郎』

裏表紙の見返しにあるめくり台には、次の演目と演者という設定らしい

『バナナの叩き売り 皮無一太郎』

・・・それぞれ、名前はなんと読むのでしょう?

多分、前者は『きづ なおしたろう』 → 傷 治したろう

後者は『かわ むいたろう』 → 皮 むいたろう

ですね(^m^)

なお、表紙・裏表紙の両方の見返しには、『提供・筑波山江戸屋』

の文字も。

(写真で、青い丸で囲った中)

フィクション・ノンフィクションを併せ持つ設定のようで、

先の『演者の名前』は、絵本の設定というフィクション。

そして、『提供・筑波山江戸屋』は、実在のホテル、筑波山江戸屋。

この絵本の初版は2005年で、この当時、第十九代永井兵助を襲名されていたのは、江戸屋さんの大女将さんだったので、その関係ではないかと推察します。

ちなみに、現在は第二十代永井兵助がおられます。

さて気になる実際の絵本の内容は

・・・是非、実物を御覧になって下さい

ストーリーには最後にオチもあります

また口上に出てくることばについても、しっかり用語解説のチラシも入っています(無くさないように要注意)。

この絵本を使って、がまの油売り口上を声に出してみると、本当に楽しい

。

。まず、この楽しい絵を見ていると、声に出して言いたくなること、請け合い!

つくば市内でも、この絵本の存在はあまり知られていないのでは??

絵本の巻末で、

『物売り口上は、「心意気」を売る』と題された一文が掲載されています。

「心意気」・・・確かにそうですね

親子で一緒に声に出して読むのはもちろん、大人でも、声に出して読みたくなる、楽しくなる絵本です。

つくば市はもちろん、筑波山系に接する自治体の幼稚園・小学校での「読み聞かせ」などに、是非取り入れてほしいなぁ♪と思います

2025年巳年に最強!?の御守と、茨城県内 蛇にちなむ神社リスト

結城での研修と、結城土産

筑波山大御堂の古図

つくばに伝わる伝説と 地ビール

メキシコの 「甘辛酸」ソフトキャンディ

郷土菓子11 川越の いもせんべい

結城での研修と、結城土産

筑波山大御堂の古図

つくばに伝わる伝説と 地ビール

メキシコの 「甘辛酸」ソフトキャンディ

郷土菓子11 川越の いもせんべい

Posted by かるだ もん at 22:29│Comments(0)│こんなもの見つけた!

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

コメントフォーム